HASEGAWA LETTER 2025年( No.43 )/ 2025.09

OUR 技術レポート

モカコーヒーの香り ~新たな特徴香成分の発見~

コーヒーは世界中で愛される飲み物であり、その複雑で芳醇な香りは多くの人々を魅了している。多種多様なコーヒー豆の中で、「モカコーヒー」と呼ばれるものは、その独特の風味で多くの愛好家から高い評価を受けている。しかし、この魅力的な香りの根源にある特定の成分については、これまで意外なほど未解明な部分が多かった。そこで、この未知なるモカコーヒーの特徴香成分を解明し、香料によってモカコーヒーの香りを再現することを目的として研究を行った。その詳細について紹介する。

モカコーヒーとの出会い

私自身、日々コーヒーを楽しむ愛好者の一人である。毎日、焙煎豆をミルでひき、ハンドドリップしたコーヒーを飲む時間は、欠かせない至福の瞬間となっている。月替わりで4~5種類のコーヒー豆を購入して好みの豆に出会う楽しさを味わっているが、ソムリエのようにはそれぞれの豆の違いを識別できないもどかしさを感じることもある。そんな私が、ほかのコーヒー豆とは一線を画すほどおいしさに衝撃を受けた豆がある。それは、モカコーヒーであった。さらに、その芳醇で甘美な香りの背後にある成分が、意外にもまだ十分に解明されていないことを知った。そこで、香りの分析に携わる者として、モカコーヒーの特徴的な香り成分を解明することに挑戦した。

モカコーヒーとは

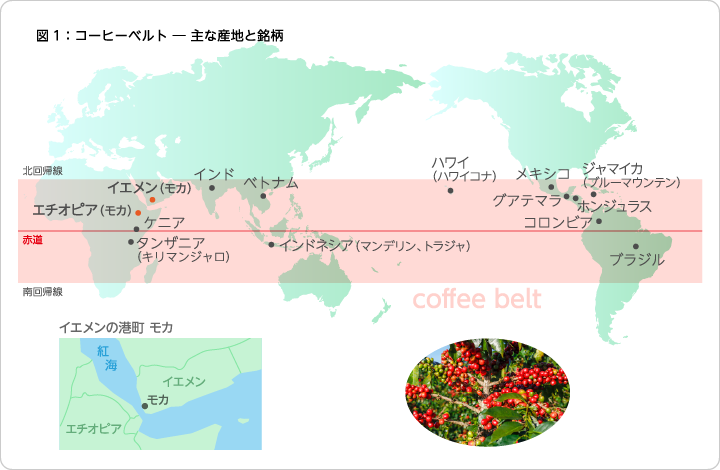

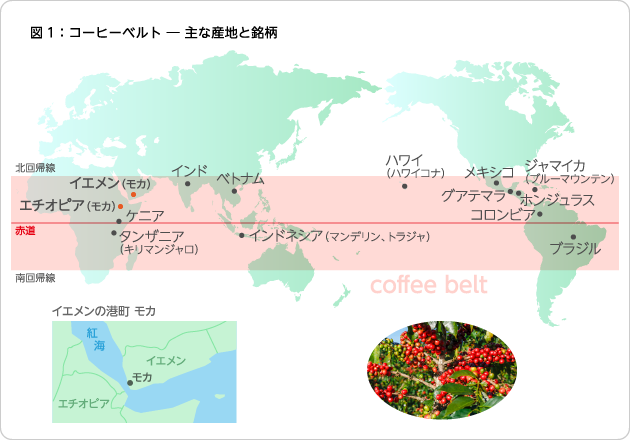

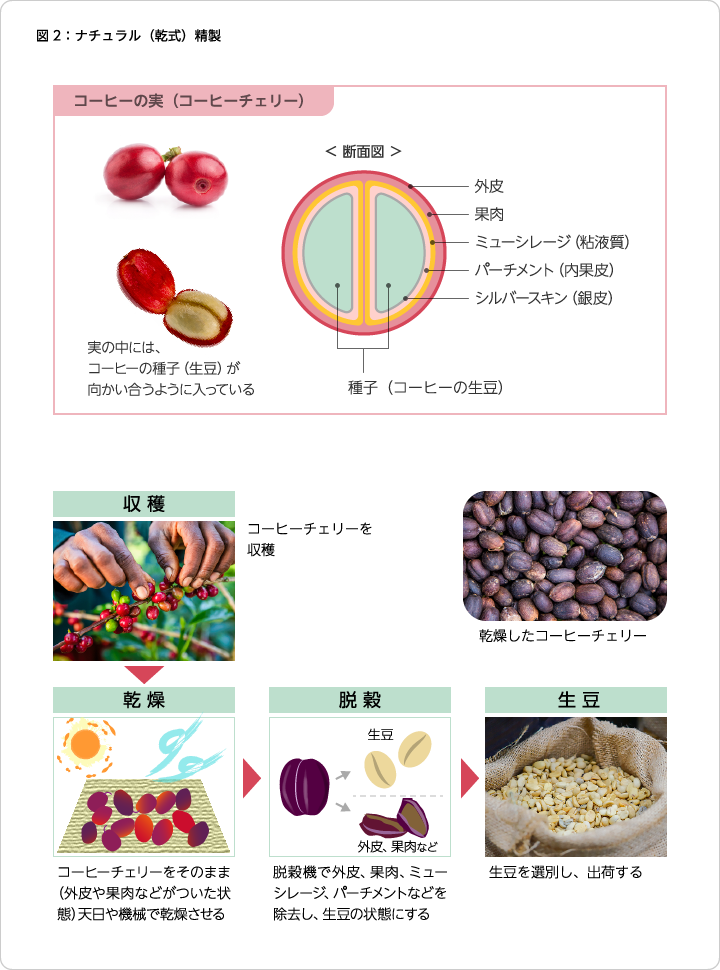

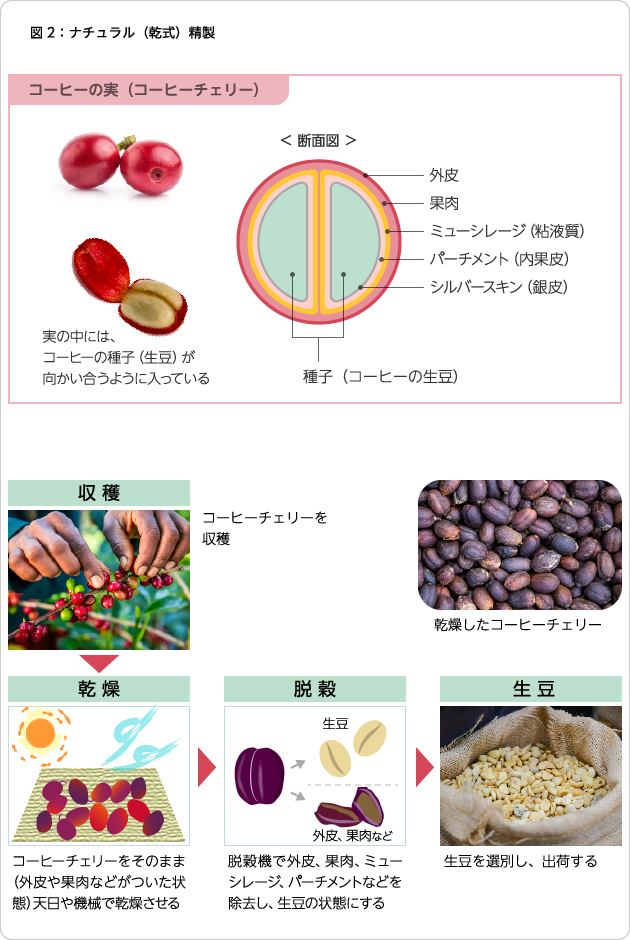

コーヒー豆は、「コーヒーノキ」というアカネ科の植物の「種子」である。果実は、赤く熟すことから「コーヒーチェリー」と呼ばれる。コーヒーはコーヒーベルトと呼ばれる北回帰線と南回帰線の間の約70カ国で生産されており、それぞれの地域ごとに独自の風味や香りを生み出している(図1)。生産地の地形、土壌、気候などの環境(テロワール)と、栽培される品種の適合性が、その土地ならではの個性的な味わいを形成する大きな要因と考えられている。

このように多種多様なコーヒーの中で、エチオピアとイエメンで生産されるコーヒー豆は、かつてイエメンのモカという港町からヨーロッパ各国へ輸出されていた歴史があることから「モカコーヒー」と呼ばれるようになった。エチオピアには自生するコーヒーノキも多く、19世紀にカファ王国という国があった地域がコーヒーの原産地と考えられている。また、ナチュラル精製という伝統的な方法で処理されたモカコーヒーの豆は、熟した果実やワインを思わせる発酵香(モカ香)が特徴とされる。

コーヒーの精製

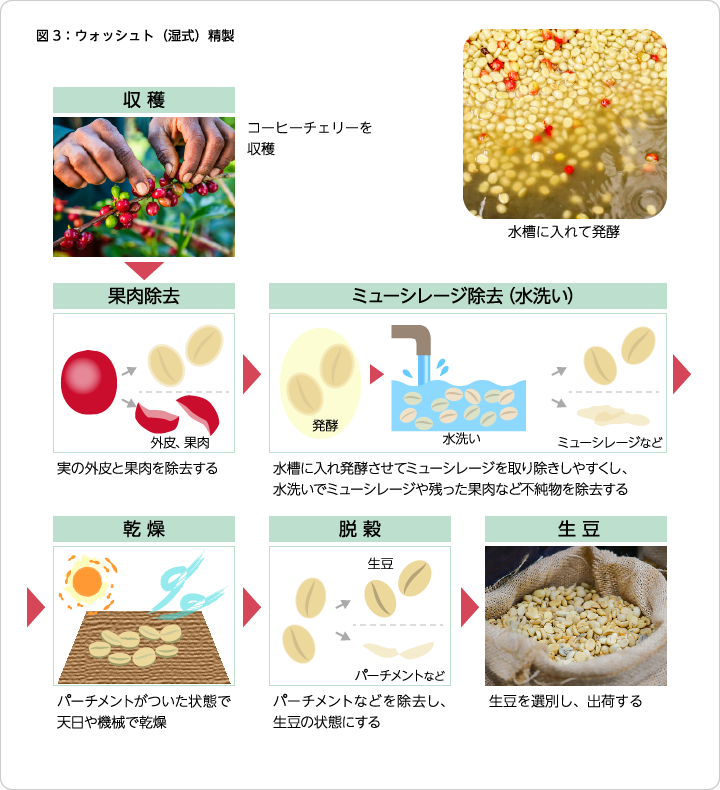

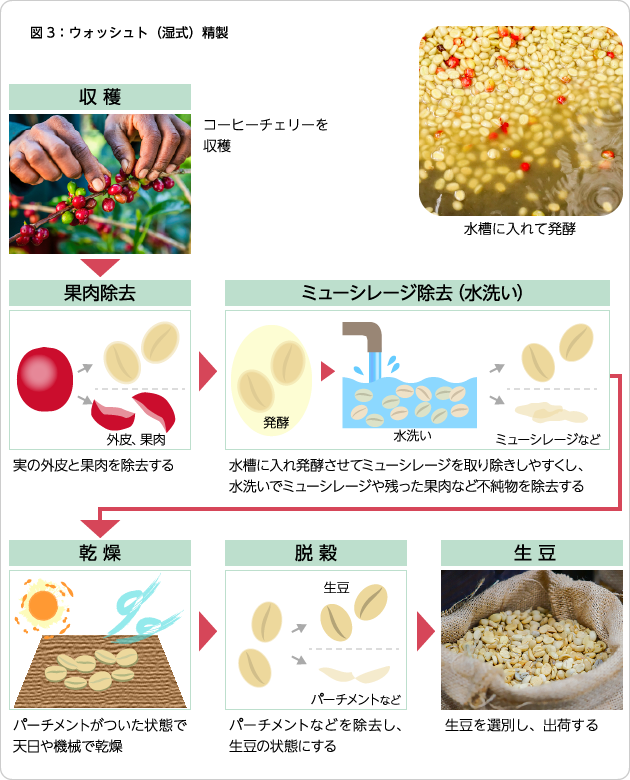

コーヒーは、コーヒーチェリーの状態で収穫され、「精製(Processing)」という工程を経て「生豆(なままめ)」となり、それを焙煎したものを飲用する。精製は、チェリーの果肉や内側の薄皮(パーチメント)を取り除き、輸送や保管、そして焙煎に適した生豆の状態にするための工程である。精製方法は大きく分けてナチュラル(乾式)とウォッシュト(湿式)の2種類がある。(図2、図3)

ナチュラル精製

ナチュラル精製は、収穫したコーヒーチェリーをそのまま乾燥した後、果肉や果皮を機械で除去し、生豆の状態にする(図2)。この方法では、チェリーの果肉の成分が生豆に移りやすく、独特の風味をもたらす。

ウォッシュト精製

一方、ウォッシュト精製は、収穫したコーヒーチェリーの果肉を機械で除去し、ミューシレージと呼ばれるぬめりを発酵によって分解させた後、水洗い、乾燥、脱穀を経て生豆の状態にする(図3)。これらの精製方法の違いは風味に大きな影響を与える。ウォッシュト精製では水を大量に必要とするため、水源が豊かではないエチオピアやイエメンなどでは、古くからナチュラル精製が主に用いられてきた。

日本人に愛されているモカコーヒー

モカコーヒーの中でも、イエメン産のコーヒー豆(イエメンモカ)は、今日、情勢不安の影響で日本への輸入量が限られており、口にする機会は残念ながら少なくなっている。一方、エチオピア産のコーヒー豆(エチオピアモカ)は日本に多く輸入されており、ほかの産地の豆と混ぜ合わせて「モカブレンド」としても広く親しまれている。

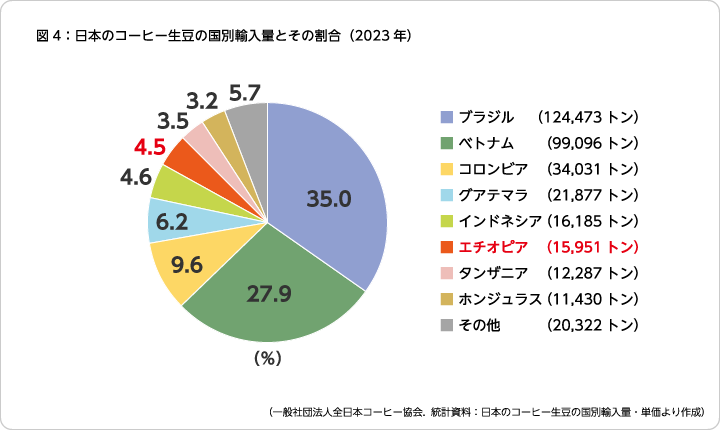

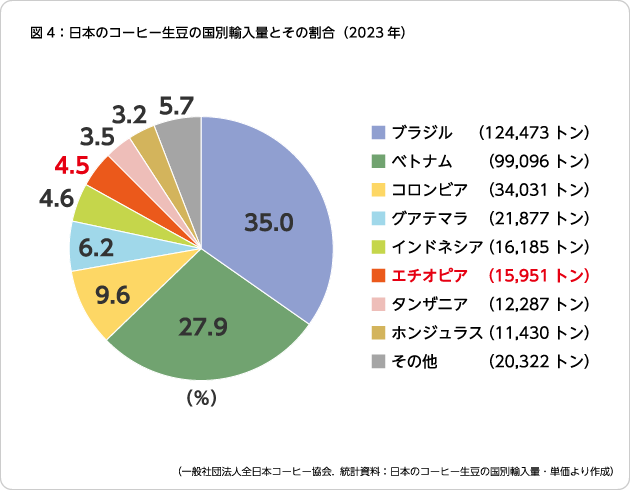

2023年の日本のコーヒー生豆輸入量は約36万トン(約2000億円)に上り、そのうちエチオピア産は4.5 %にあたる約1.6万トン(約130億円)を占め、国別では第6位となっている(図4)。

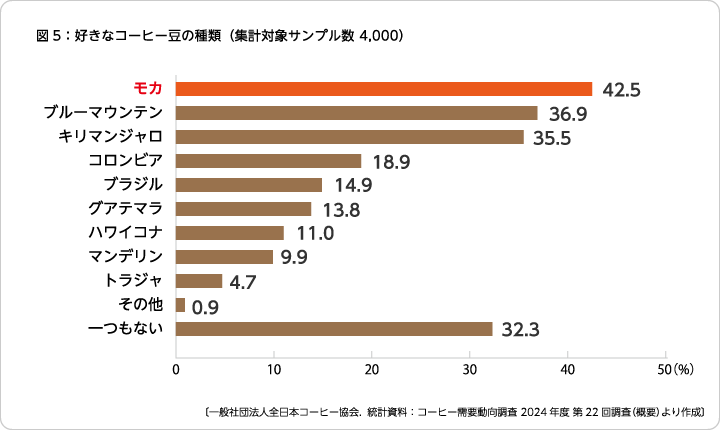

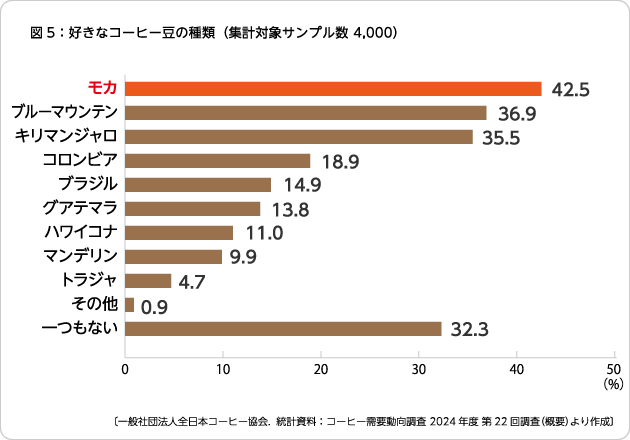

また、全日本コーヒー協会が2024年に実施した需要動向調査では、「好きなコーヒー豆の種類」の第1位に「モカ」が挙げられている(図5)。

このように、私たち日本人にとって非常に身近で愛されているモカコーヒー。しかし、その特徴的な「モカ香」に寄与する香気成分は、実はいまだ科学的には完全に解明されていない。当社にとっても、この「モカ香」を香料によって再現することは難しい課題であった。そこで、この未知なるモカコーヒーの特徴香成分を特定し、新たなコーヒー香料を開発することを目的として、モカ香の特徴が強く感じられたエチオピア産のナチュラル精製コーヒー豆について詳細な香気分析を行った。

[参考文献 1-4)]

モカコーヒーの風味特徴

香気分析に着手する前に、改めて分析対象とする豆を選定した。エチオピア産モカコーヒーのナチュラル精製豆を数種類入手して飲み比べ、モカコーヒーの特徴と感じていた独特な香りが最も際立っていた豆を今回の研究の分析試料に用いた。この選ばれた豆は、エチオピアのイルガチェフェ地区で収穫されたものである。最高等級にふさわしい高品質なチェリーが特別に選別され、さらに香りを最大限に引き出すため、時間をかけて天日乾燥されているという特徴があった。

ブラジル産コーヒーとエチオピア産コーヒーの官能評価

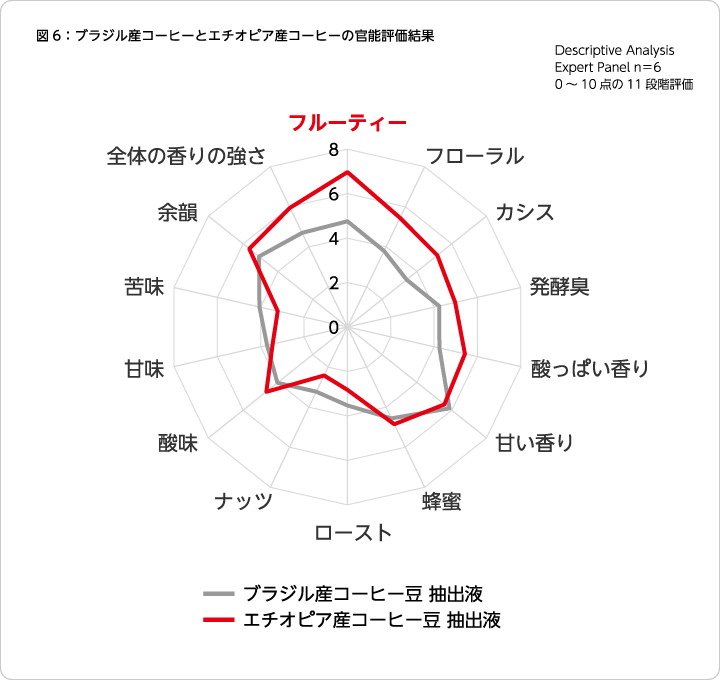

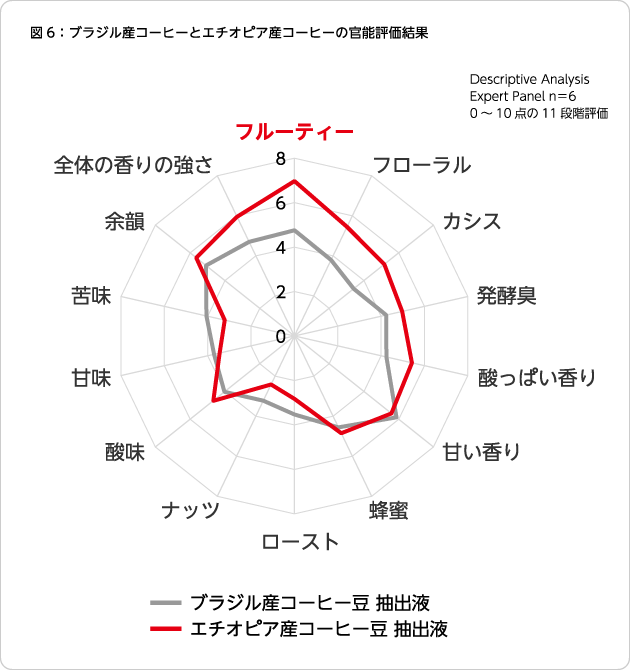

分析試料が決まったところで、その風味の特徴を客観的に把握するため、官能評価を実施した。比較対象として選んだのは、最高等級のブラジル産コーヒーである。生産量が多く、市販のコーヒー飲料に広く使われているブラジル産の豆と比較することで、モカコーヒーの特徴を浮き彫りにできると考えた。同じロースターで同じ焙煎度合い(ミディアムロースト)に仕上げられた2種類のコーヒー豆を用意し、熱水抽出後、当社の訓練された評価者6名が風味評価を行った。その結果をレーダーチャートにまとめた(図6)。

評価の結果、ブラジル産コーヒーと比較して、エチオピア産モカコーヒーは「フルーティー」「フローラル」「カシス」「発酵臭」「酸っぱい香り」といった風味特徴が特に強く感じられた。一方、「ナッツ」「ロースト」といった風味特徴は比較的弱いことがわかった。中でも、最も顕著な差が見られたのは「フルーティー」という風味特徴であった。この結果を受けて、香気分析においても、このフルーティーな風味に影響する成分に特に注目して検討を進めることとした。

[参考文献 5)]

未知なる特徴香成分の探索

いよいよ、モカコーヒーの香りの秘密を探るための香気分析である。まず、ミルでひいたコーヒー豆を有機溶媒で抽出し、SAFE(Solvent Assisted Flavor Evaporation)により香気成分を濃縮した。その後、GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry)分析とAEDA(Aroma Extract Dilution Analysis)法を用いて、香りに大きく寄与する成分の特定を試みた。

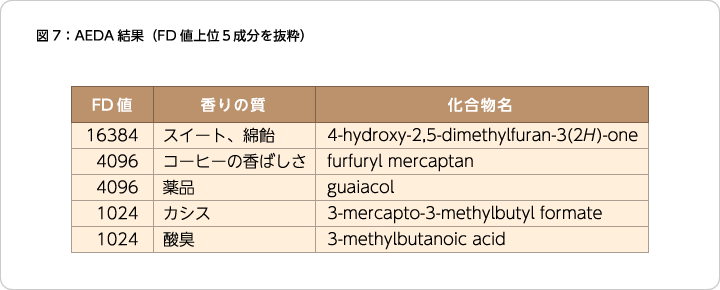

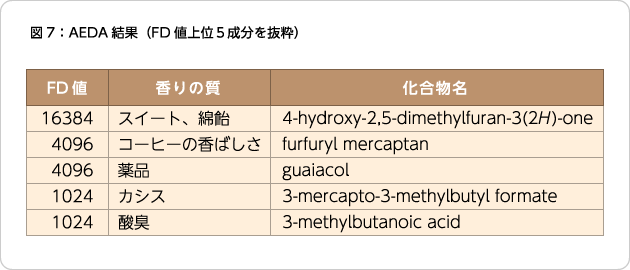

AEDA法は、香気濃縮物を段階的に希釈(例えば4倍、16倍、64倍……)しながらGCにおいかぎ分析を行うことで、各成分の香りが感知できる最も高い希釈倍率(FD値:Flavor Dilution factor)を求める分析手法である。FD値が大きいほど、その成分が香りに与える影響(香気寄与度)が高いと判断できる。香気寄与度の高い上位5成分は、綿飴様の甘い香りである4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one、コーヒーの香ばしさを想起させるfurfuryl mercaptan、薬品のような香りのguaiacol、カシスを思わせる香りの3-mercapto-3-methylbutyl formate、酸っぱい香りの3-methylbutanoic acidであった(図7)。

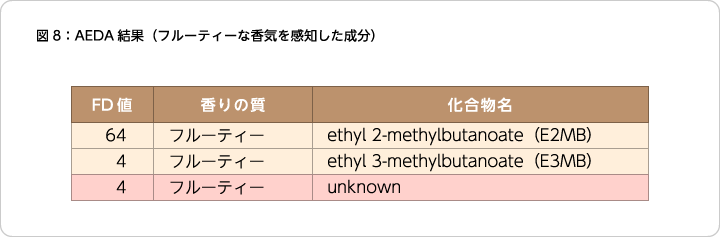

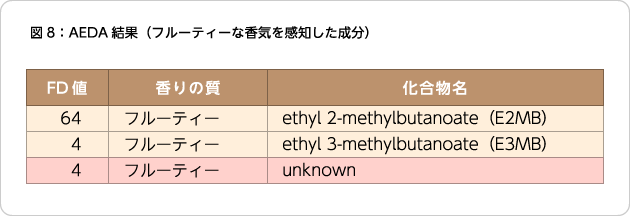

しかし、これらの成分は、ブラジル産などほかの産地のコーヒー豆からも検出されるものであり、私たちが求めていた「モカコーヒー特有のフルーティーな香り」とは質的に異なると考えられた。そこで、「フルーティーな香り」として検出された成分に改めて注目したところ、FD値は低かったものの、ethyl 2-methylbutanoate(以下、E2MB)とethyl 3-methylbutanoate(以下、E3MB)という二つの成分と、さらに「構造不明の1成分」が検出されていることがわかった(図8)。

E2MBとE3MBは、コロンビア産コーヒー豆の香気分析においてフルーティーな香気成分として検出されている報告例6)があるほか、コーヒーの過発酵豆の発酵臭の原因物質と考えられている7)成分であった。これら2成分をブラジル産ドリップコーヒーに添加し風味を確認したものの、モカコーヒーの特徴は十分に付与されないと感じた。そこで、残る一つのフルーティーな未知の成分について詳細に分析することにした。

[参考文献 5)]

モカコーヒーの香りの鍵となる香気成分の発見

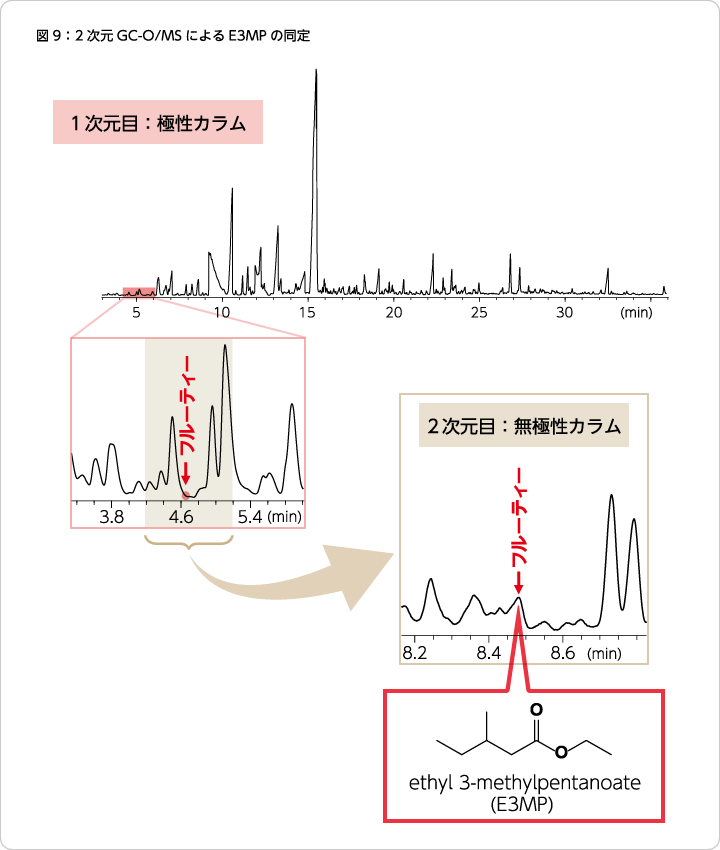

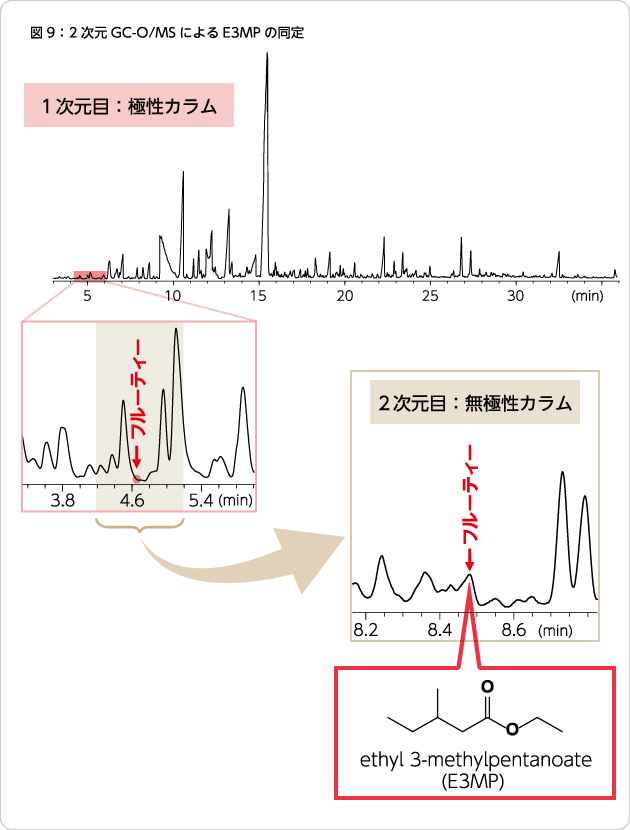

未解明のフルーティーな成分の正体を突き止めるため、2次元GC-O/MS(Gas Chromatography- Olfactometry/Mass Spectrometry)装置で分析を行った。これは、香気濃縮物を2種類の異なる特性をもつ分析カラムで分離し、同時ににおいを嗅ぎながら質量分析計で成分を特定する手法である。1種類の分析カラムでは目的成分が別の化合物と重なって溶出され解析困難となる場合でも、その部分をもう1種類の分析カラムで分離することによって、目的成分を特定できることがある。

1次元目の極性カラムの測定にて不明成分が検出された箇所を、選択的に2次元目の無極性カラムに送り込んでさらに分離し、においかぎ分析を行った。その結果、「フルーティー」な香りを感知した箇所から、ethyl 3-methylpentanoate(以下、E3MP)という成分がごく微量検出された(図9)。

モカコーヒーの特徴香 E3MPの効果

E3MPはこれまで当社においてコーヒー向け香料には使用されていなかった化合物のため、その効果は未知であった。そこで、市販の無香料ブラックコーヒーにE3MPを簡易的に添加し、フレーバリストとともに評価したところ、驚くべき効果が確認された。それまでに検討したE2MBやE3MBと比較して、E3MPは熟した果実のような、やや発酵感を伴う複雑なフルーティーな風味をもたらし、その余韻が長く続く効果が確認されたのである。まさに、探し求めていたモカコーヒーの特徴香そのものだと感じた。

このE3MPという成分について文献を調査したところ、嗅覚閾値が0.008 µg/L8)と非常に低い、すなわちごく少量でも香りを感知できる非常に強力な香気成分であることがわかった。また、熟成ワイン、ブランデー、ウイスキーといったアルコール飲料に嗅覚閾値以上の濃度で存在し、それらの甘くフルーティーな香調に寄与するとの報告9)もあった。しかし、コーヒーからこの成分が検出されたという文献は見つからなかった。これは、今回の研究がE3MPをコーヒーから初めて検出し、その香気への寄与に注目した、世界初の報告となることを意味する。

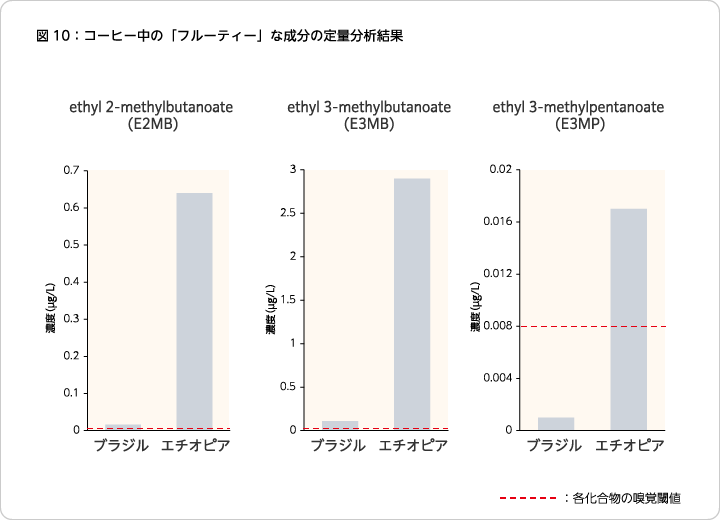

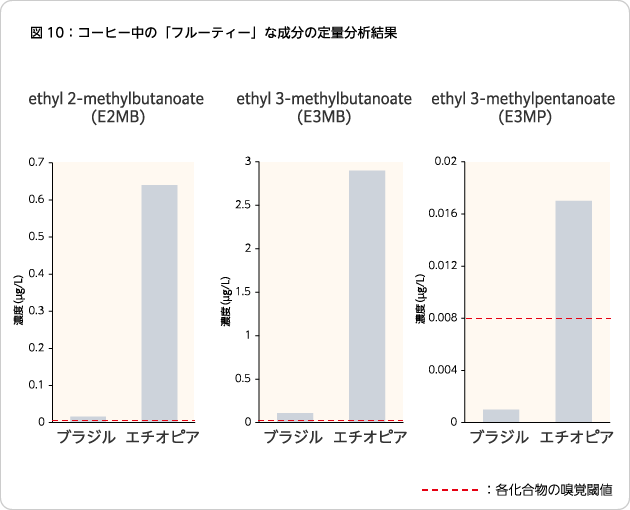

E3MPの定量分析

次に、普段コーヒーを飲む際の濃さで熱水抽出したコーヒー中にE3MPがどの程度含まれるか定量分析を行った。エチオピア産モカコーヒーの比較対象としてブラジル産コーヒーについても、E3MP、E2MBおよびE3MBをGC-MS分析により定量した。その結果、E3MPについては、ブラジル産コーヒーでは嗅覚閾値未満の濃度であったのに対し、エチオピア産モカコーヒーでは嗅覚閾値以上の濃度で存在していることが確認できた。また、E2MBやE3MBと比較して、E3MPの存在量は10分の1から100分の1程度と非常に微量であることも判明した(図10)。含有量がごく微量であることからこれまでコーヒーからは検出されていなかったことが推測された。

[参考文献 5)]

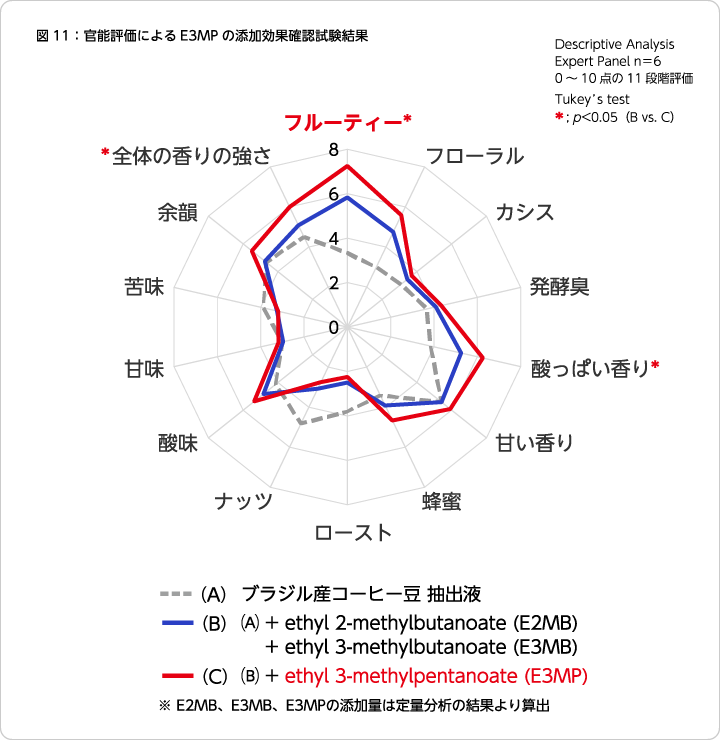

発見した成分の効果を官能評価により実証

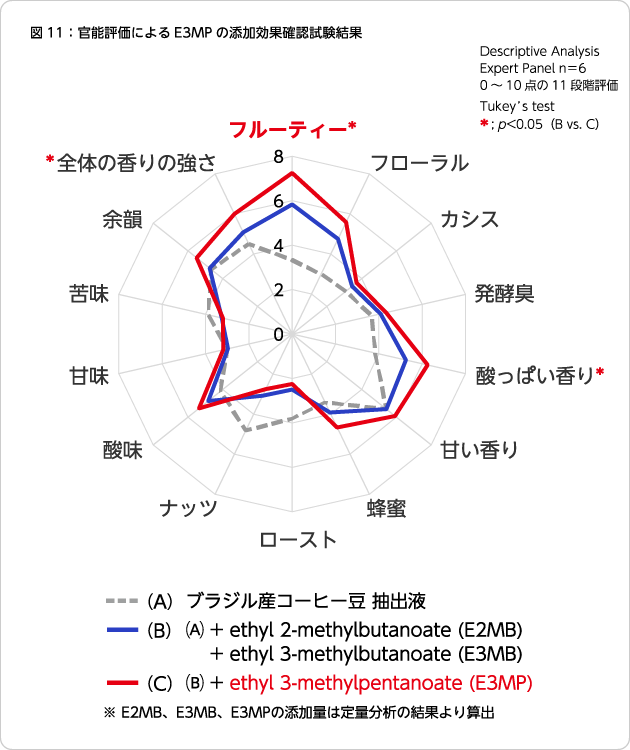

分析したモカコーヒー中のE3MPの濃度は、嗅覚閾値以上ではあったが非常に低濃度であった。はたしてその濃度で本当に効果があるのだろうか。それを確認するために、ブラジル産コーヒーにE2MB、E3MB、そしてE3MPを、定量値を基に添加して官能評価を行った(図11)。

ブラジル産コーヒー(A)はフルーティーの点数が低いが、E2MB とE3MB をエチオピア産コーヒーと同じ濃度になるように(A)に加えた(B)は、フルーティーな風味が強まることが確認できた。その(B)へ、E3MP をエチオピア産コーヒーと同じ濃度になるように加えた(C)では、フルーティーな風味が統計的に有意なレベルでさらに強化されることが判明したのである。加えて、E3MPの添加によって「酸っぱい香り」や「全体の香りの強さ」も有意に増強することが示された。これらの結果は、E3MPがごく少量でも香りに大きな影響を与えることを裏づけるものであり、E3MPが、これまで知られていなかったエチオピア産ナチュラル精製モカコーヒーの特徴香成分であることを示唆している。

[参考文献 5)]

新たなコーヒーフレーバーへの展望と、コーヒーの未来への貢献

私たちが知る限り、これまでに市販のコーヒー飲料でE3MPの香りを強く感じられるものは存在していなかった。今回の研究成果に基づき、当社はE3MPを活かした新しいアプローチのコーヒーフレーバーを開発することができた。このフレーバーを通じて、私が感動したモカコーヒーの独特の風味を多くの人々に楽しんでもらえたら幸いである。

コーヒーの魅力は、その多様性にある。生産地、品種、精製方法、焙煎度、抽出方法によって風味は異なり、その組み合わせは数えきれないほど多い。近年では、コーヒー生豆をフルーツ、スパイス、シロップ、お酒などに漬け込むことで、それらの風味をコーヒーに移すインフュージョンコーヒーや、水出しコーヒーに窒素ガスを注入してつくる、クリーミーな泡立ちとまろやかな口当たりが特徴のナイトロコーヒーといった新しい飲み方も登場している。人々の好みもまた多様だ。深煎り豆を使った甘いカフェラテを好む人もいれば、酸味を楽しむ浅煎りブラックコーヒーを好む人もいる。味の違いに加え、サステナブルやフェアトレードといった価値観の多様性も存在し、倫理的満足感がおいしさにつながることもある。こうした多様な要素が絡み合う中で、それぞれが自分の「おいしい」に出会える喜びが、コーヒーをより魅力的にしているのかもしれない。

しかし、コーヒー業界は明るい見通しばかりではない。近年、「コーヒーの2050年問題」が懸念されている。これは、気候変動の影響により2050年までにコーヒー栽培に適した土地が激減し、現在のようにおいしいコーヒーを手軽に楽しめなくなる可能性があるという深刻な問題である。このような未来において、コーヒーを楽しむための選択肢の一つとして、香料を活用した高品質かつサステナブルなコーヒー飲料を提供していくことは、私たち香料会社の重要な使命であると認識している。今後も、日々のコーヒーを味わいながら、コーヒーの研究を通して、未来のコーヒー文化に貢献していきたい。

参考文献

- 1)旦部幸博.珈琲の世界史.講談社,2017.

- 2)堀口俊英.新しい珈琲の基礎知識.新星出版社,2023.

- 3)一般社団法人全日本コーヒー協会.日本のコーヒー生豆の国別輸入量・単価.

https://coffee.ajca.or.jp/pdf/data-gc-yunyuryou-tanka2024.pdf(2025.4.2更新) - 4)一般社団法人全日本コーヒー協会.コーヒー需要動向調査 2024年度 第22回調査(概要).

https://coffee.ajca.or.jp/pdf/data-juyodoko-gaiyo2024.pdf(2025.6.17更新) - 5)大橋輝久,川口賢二,田中大河,松本知奈.モカコーヒーの特徴香に寄与する成分の同定およびその添加効果の評価.日本農芸化学会2025年度大会.

- 6)Czerny, M.; Grosch, W. Potent odorants of raw Arabica coffee. Their changes during roasting. J. Agric. Food Chem. 2000, vol. 48, no. 3, p. 868-872.

- 7)Bade-Wegner, H.; Bendig, I.; Holscher, W.; Wollmann, R. Volatile compounds associated with the over-fermented flavour defect. Proc. 17th ASIC Coll. 1997, p. 176-182.

- 8)Takeoka, G.; Buttery, R.; Turnbaugh, J.; Benson, M. Odor thresholds of various branched esters. Lebensm.-Wiss. u.-Technol. 1995, vol. 28, no. 1, p. 153-156.

- 9)Campo, E.; Cacho, J.; Ferreira, V. Solid phase extraction, multidimensional gas chromatography mass spectrometry determination of four novel aroma powerful ethyl esters: Assessment of their occurrence and importance in wine and other alcoholic beverages. J. Chromatogr. A. 2007, vol. 1140, p. 180-188.

- 大橋 輝久 おおはし てるひさ

-

長谷川香料(株)総合研究所フレーバー研究所

植物抽出物の研究開発部門を経験した後、フレーバーおよびフレグランス香料開発を支援するための分析業務に従事。

見出しのみを表示する