HASEGAWA LETTER 2025 年( No.43 )/ 2025.03

社会の中の香り

色で紡ぐ香りのイメージ 〜見えない香りを見えるように〜

香りの印象・イメージ表現については、「どのような香りか」を言語的に説明するのは非常に困難であることから、私は色を使った視覚的な表現を加えることでより香りの印象・イメージの表現がしやすくなるのではないかと考えた。これまでの一連の研究では色を使うことで香りの印象・イメージを表現することが可能であることが明らかになった。また、非専門家である学生と、専門家である調香師を比較すると、色、言語ともに学生と調香師の評価の仕方に差異はないが、調香師のほうがより精度が高く評価できることが示された。

難しい!香りのイメージの表現

食べ物、香水、ルームフレグランス、花、せっけん、その他にも様々なものがあげられるが、我々の身の回りは実に多様な嗅覚情報にあふれている。その一方で香りのイメージを表現することは非常に難しい。例えば街中ですれ違った人がとても“いい匂い”の香水をつけていたとして、自分も同じものを買いたいと思ったとする。そのときにどう説明したらその香りを表現して伝えることができるだろうか。どのように言葉を尽くせばどんな香りだったかを伝えられるだろうか。このように香りの表現が一筋縄ではいかないことは想像に難くないだろう。しかし、現状の主な伝達手段は言葉である。インターネット上で商品を選ぶショッピングサイトで香水やルームフレグランスのページを参照すると、まるでポエムのような文章を使って、できる限りイメージを伝えようとしていることが分かる。

どのような言葉で香りが語られるのか

香りの表現には主に形容表現と比喩表現が用いられる。形容表現については形容詞(明るい、甘い、やわらかな等)を用いた表現であり、比喩表現は「オレンジのような」「ブドウみたいな」といった表現である。特に形容表現については嗅覚に関連する言葉が少ないことが指摘されている。例えば、「甘い香り」は味覚表現の流用であり、「やわらかい香り」は触覚に由来する表現である1)。嗅覚に紐づいて表現する語彙で一般的に使われているものとしては「臭い」のみとなる。

また、パフューマーやフレーバリストといった香りの専門家は香りを表現する多彩な語彙に慣熟している事実もあり、どのような香りかを言語化することが全くできないわけではないだろう。ただしそのためには専門的な訓練などを要することが、一般社会に当てはめる場合の大きなハードルとなる。

香りの印象表現における色の役割

香りの商品を紹介しているショッピングサイトや各商品パッケージではイラストやイメージ写真などで香りの雰囲気を伝えるものが多い。これは、視覚情報を通じて印象やイメージを補足していると言える。ただし「商品」という性質上、どうしても香り自体の印象やイメージの体現というよりも「高級感」や「贅沢」「豪華」といった商品価値を高めるイメージ付けがされることも少なくない。しかし、視覚情報を通じて何らかの印象を伝えるという手段については有効に機能していることの証左と捉えることができる。

そこで、色の印象を媒介して香りの印象やイメージを表現する多くの研究が行われている2)。これらの研究では、香りに対する調和色を選択し、調和色の傾向と印象・イメージを結び付けるものである。他にも野尻ら(2018)3)など複数の研究において、選択される色の傾向が類似する香りでは、その印象も類似することが示されており、色が香りのイメージを表現する手段となり得る可能性が示唆されている。

色の記述方法:表色系とPCCSおよびトーン

香りと色を組み合わせた研究の中でも、私のこれまでの研究ではPCCS:Practical Color Co-ordinate Systemのトーンが重要であることが示されている。そこで、色のPCCSおよびトーンについて紹介する。

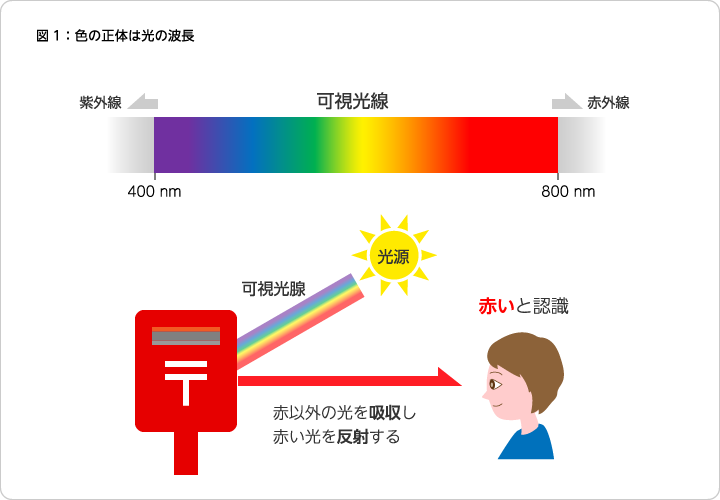

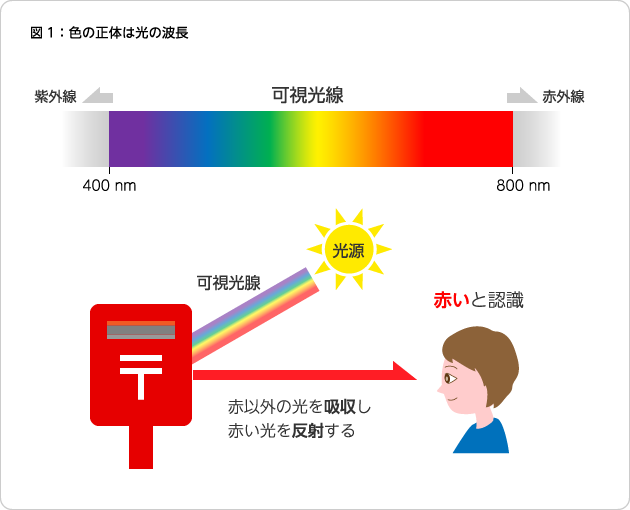

まず色が見える基本的な仕組みについて色の正体を紹介すると、色は光の波長であり、電磁波の一種である。その中でも約400 nm~800 nmの特定の範囲を可視光線と呼び、ヒトの目はこの範囲の光の波長を「色」として認識することができる(図1)。太陽光などは幅広い波長域を含んだ光であり、ヒトがポストの色を「赤」と認識するのは、ポストが赤色に感じる波長のみを跳ね返して残りを吸収してしまうためである。このように、それぞれの物体がどの波長域を吸収し、反射するのかによって見える色が異なる。

色を客観的に記述するための方法は様々なものが考案されており、表色系と呼ばれる。表色系は大きく分けると混色系と顕色系の2つがある。ここでは特にカラーカードなどの実際の色として定義がなされる表色系の「顕色系」のPCCSに着目する。PCCSでは色を色相、明度、彩度の三属性で定義する。

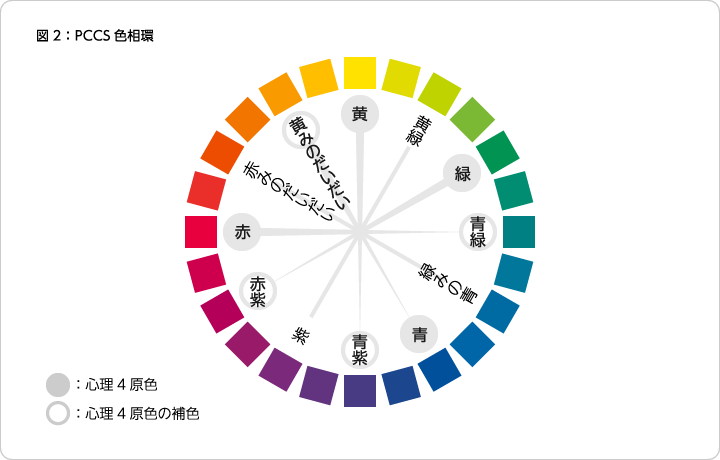

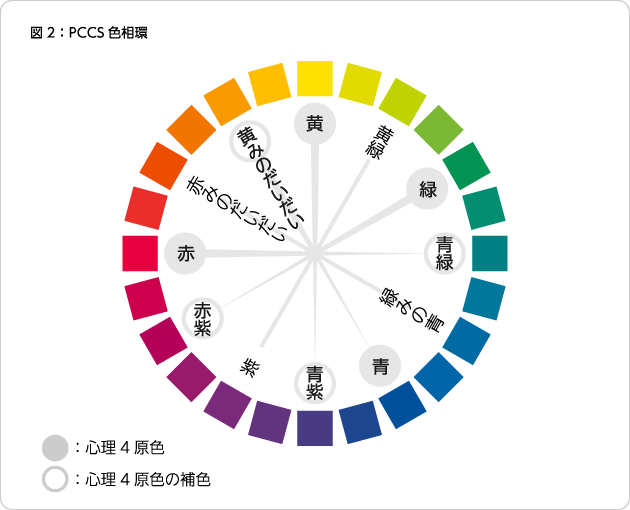

●色相

色相は色みを表す属性である。赤、黄、緑、青などのカテゴリに分けられるが、PCCSでは24色相の分割が採用されており、その中での代表的な12色相が基本となる(図2)。色相分割にあたっては、はじめに心理4原色と呼ばれる赤、黄、緑、青の4つの色相を配置し、その補色(混色したら無彩色となる色の組み合わせ)を対角に置き8色相とする。その後、歯抜けになっている中間の4色相を追加した12色相を基本の色相とする。さらに、12色相の中間を1色ずつ追加した24色相の分割を基準として考える。色相はこのように円環状に循環し、この円のことを「色相環」と呼ぶ。

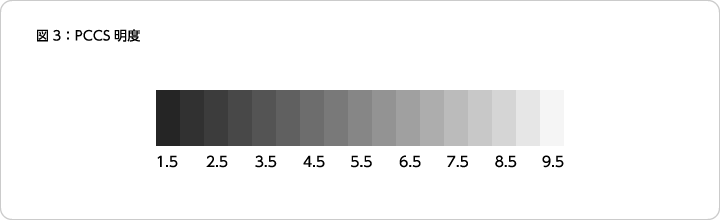

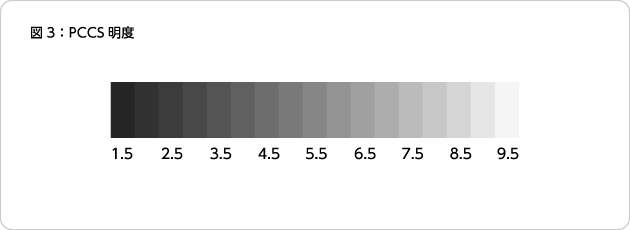

●明度

明度については文字通り色の明るさを表し、黒1.5~白9.5までを0.5刻みとして17段階で表す(図3)。この段階は各色相にも当てはめて設定されている。明度の17段階はマンセルシステム(修正マンセルシステム)という別の表色系に準拠している。また、特に白~灰~黒の系列は明度の値のみをもち、次項に示す彩度の設定値が0であることから「無彩色」と呼ばれる。

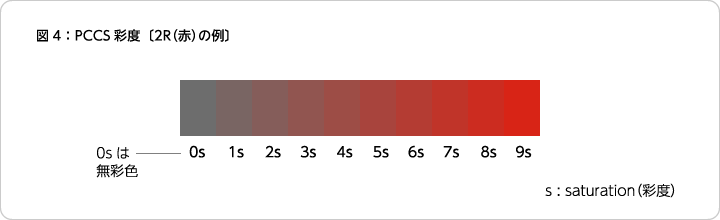

●彩度

彩度は色のあざやかさを表す。少し言い換えると色相の鮮明さを表していると言える。彩度の設定では一対比較法などを用いた心理実験的な手法を用いて、知覚的に等間隔な9段階に定められている(図4)。各色相は明度と彩度の値をもつが、同一の色相について彩度と明度を2次元に配置したときに、最大彩度をとる明度は色相ごとに異なる点も特徴である。

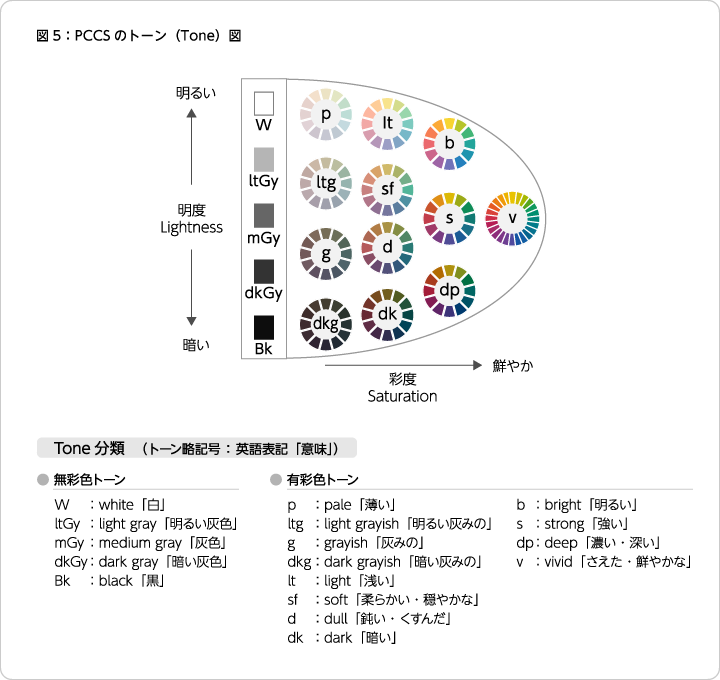

●トーン

PCCSでは明度と彩度を複合した概念である「トーン」の属性を設定しているのが大きな特徴である。トーンは明度と彩度ごとに12種類に区分され、それぞれ名称がついている4)(図5)。色の属性では特に彩度の概念が一般的にイメージしづらく、しばしば明るさとも混同されるが、トーンについては「ふんわりした色あい」や「すこしくすんだ感じ」のような抽象的な表現との親和性が非常に高い。そのため、色彩を専門に学んでいなくとも“雰囲気”で理解することができる。

香りを色で表現する上でトーンの特徴は誰でも理解しやすいので、私の研究においては、主にPCCSのトーンを中心に扱ってきた。

*PCCSの詳細は、一般財団法人日本色彩研究所ホームページ「PCCS(日本色研配色体系)とは」

(https://www.jcri.jp/achievement_1)をご覧ください。

色で表現する香りのイメージ

今まで香りと色の調和関係を検討した研究は、単色を対象とした研究5)が多かったが、私の一連の研究では、主に香りに対して調和する色を選択するといった手法をとっており、選択する色をトーンを対象とした点が大きな特徴である6)。

主な実験の手続きとしては、香りを嗅ぎ、そのイメージをSD法:Semantic Differentialを用いて評価するとともに、調和するトーンや色相の系列を選択するものであった。SD法評価は実験によって異なるがおおよそ10~20対の評価語が対象となるため、各香りの印象は因子分析を用いた印象次元の抽出を行っている。その結果、香りの印象次元は概ね3因子程度に収束することが明らかになった。非常に興味深いのは、その印象のマッピングにどのような色が調和するかを重ねてみると、トーンの明るさやあざやかさの対応関係が重なることが示された。

つまり、香りの印象にそって色の明るさやあざやかさが系列的に変化するということが示唆されたと言える。

色が表象する印象・イメージ

トーンを用いた調和の傾向では色の明るさとあざやかさが重なることが分かってきた。では、なぜ色がこのような振る舞いをするのであろうか。そこで、色がもつ印象やイメージに目を向けてみる。表色系で解説した通り色にはそれぞれ明度や彩度が設定されており、さらに明度と彩度は独立(相関しない)と仮定されている。しかし、ヒトが色を見たときに感じる「明るさ」と「あざやかさ」は完全に切り離すことができないことが明らかになっている。これはヘルムホルツ・コールラウシュ効果と呼ばれるが、まさにトーンは色の明るさとあざやかさを組み合わせた概念であることから、これらを詳細に調べることには意味があると言える。そこで、PCCSトーンを対象としてSD法を用いた色の印象と合わせて、心理的に感じる「明るさ」と「あざやかさ」をVAS:Visual Analog Scaleを用いて調査した。

その結果、色の印象は4つの因子(イメージの大本)でまとめられることが明らかになった。そこで心理的な色の明るさとあざやかさと各因子の相関をとり、明るさ、あざやかさと特に相関が高い2つの因子に着目した。色の明るさ、あざやかさの対応関係と、これらが相関する因子では色の対応関係が共通することが明らかになった7)。

この点についてはいくつかの研究において非常に再現性が高く示されており、ここから言えることは心理的な色の明るさとあざやかさに対応する印象の次元があり、トーンがそれを表象しているのではないかということである。

色を説明変数とした香りの表現

ここまでで、香りに対する調和色は印象と関連すること、色(特にトーン)が印象やイメージを表象し得ることを示してきた。ただし、特に前者については現象としてしか示すことができていない。そこで、ここでは色を説明変数として直接的に香りのイメージを表現した結果について紹介する8)。

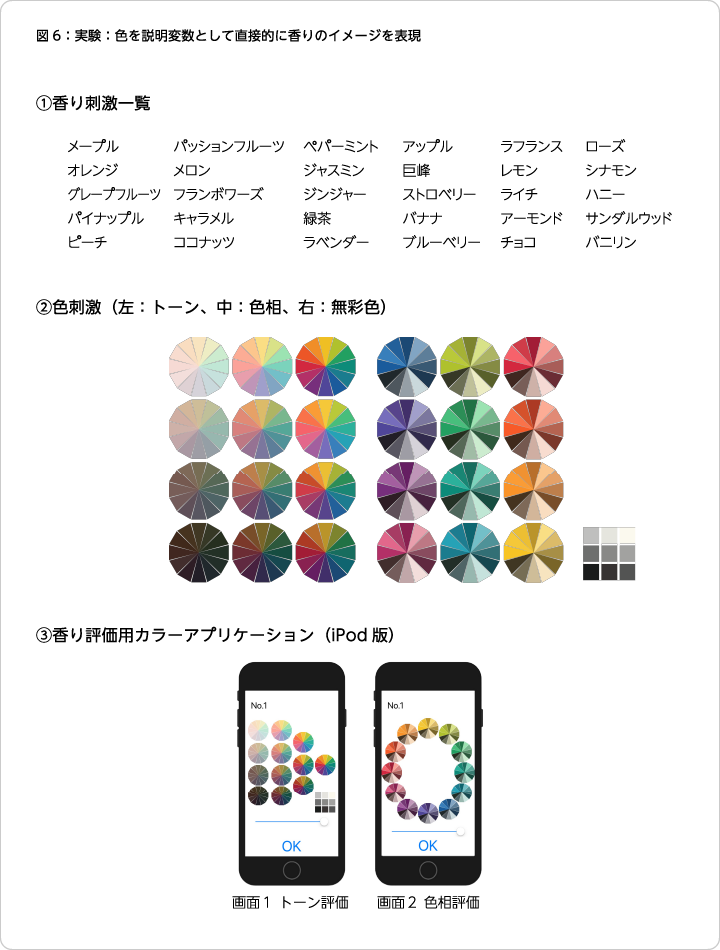

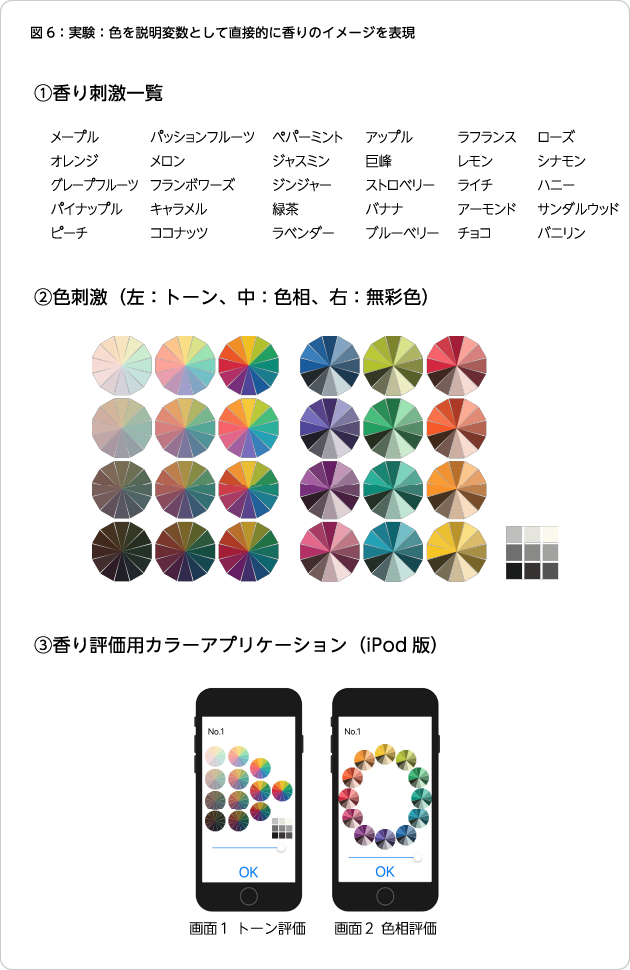

実験の手法としては香りの印象についてSD法を用いた言語評価と、色によって直接香りのイメージを記述する方法をとった。実験には47名の学生が参加し、専用のアプリケーション(アプリ)を作成し、各色の大きさを調整することによって、トーンと色相それぞれのカラーパレット全体のバランスをもってイメージを表象するというものであった(図6)。

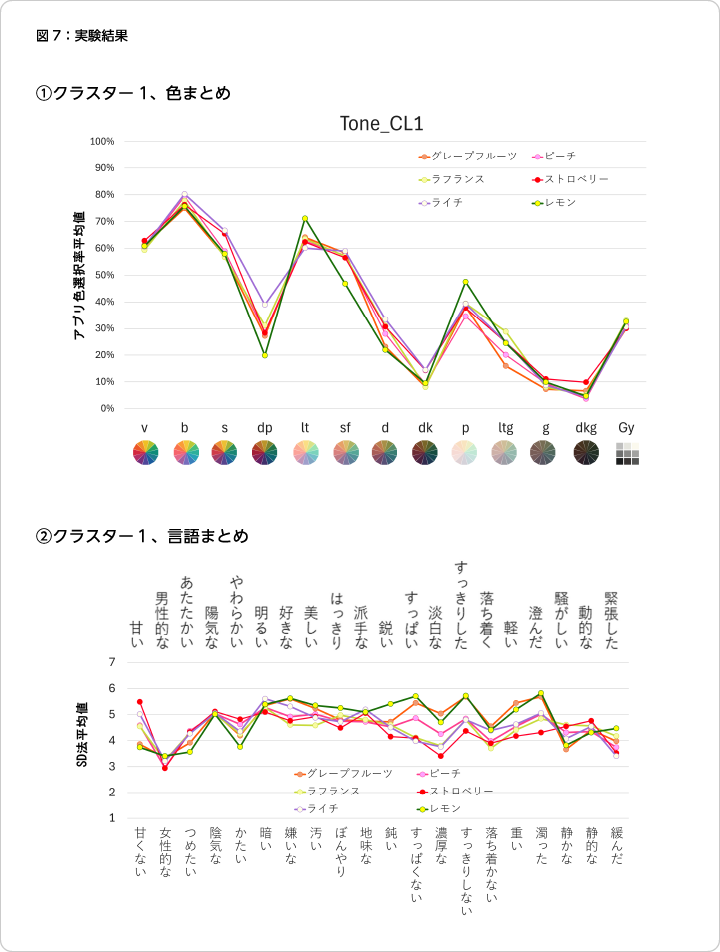

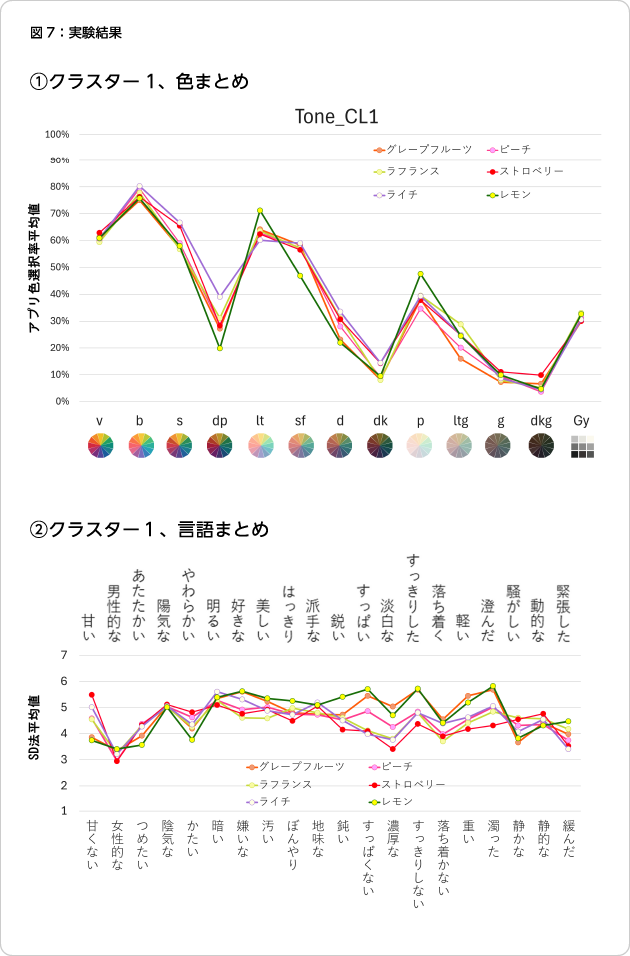

そこで、色の値を説明変数とした階層クラスター分析によって香りを分類したところ、トーンを使って分けた場合には7つのグループ、色相を使った場合には6つのグループが得られた(図7-①)。次に、「色で分けられた香りのグループ」ごとに香りの言語で得られた印象を整理してみると、色で分けているにもかかわらず共通した印象のプロットが観察された(図7-②)。

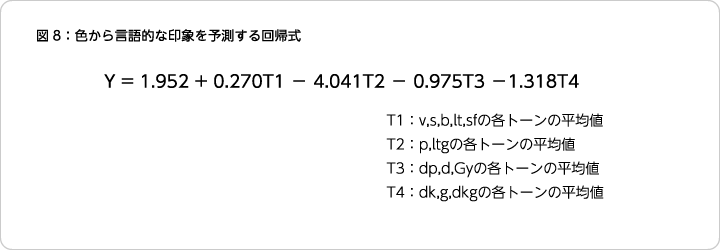

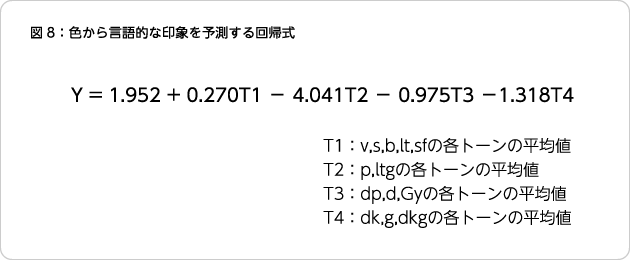

この傾向を端的に表すために、香りに対する色による評価値から香りの言語的な印象を予測する回帰分析を行った。色の印象については、因子分析の因子得点を用いた。例えば、「騒がしい−静かな」「陽気な−陰気な」などの項目に関連する因子1については図8のような式で表すことができることが示された。つまり、vividなどのはっきりしたトーンの値が大きくなり、paleなどの薄く淡いトーンの値は小さくなることで、因子1の値が“騒がしい”、“陽気”といった方向に変化することを示している。

このことは特に色相よりもトーンの結果において明るさとあざやかさが対応する印象次元について高い説明力をもって予測が可能であることが分かった。

香りのエキスパート(調香師)を対象とした検討結果

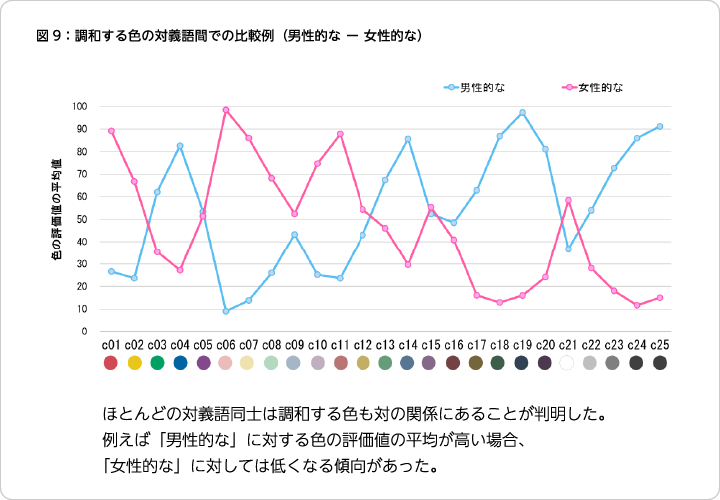

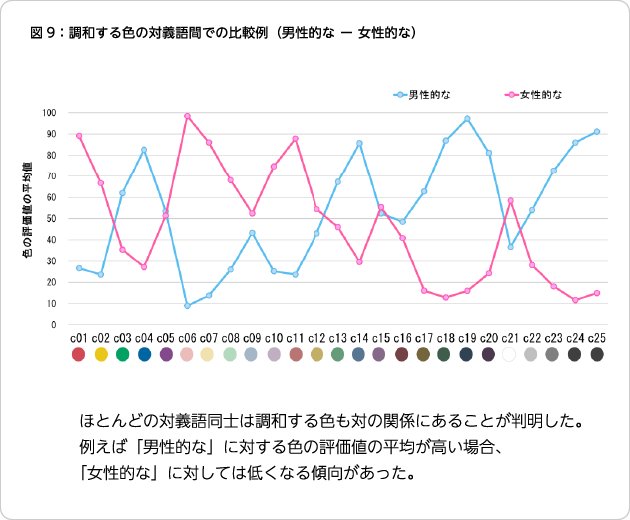

アプリを用いた実験は大学生を対象に行ったものであった。そこで、長谷川香料株式会社協力のもと、香りのエキスパートである調香師を対象として、香りの印象・イメージについてSD法を用いた言語評価、アプリを使用した色による評価を行った9)。学生の結果と同様に色を用いたクラスター分析によって香りを分類し、言語による印象評価を重ねてみたところ、調香師を対象とした結果においても傾向の類似が見られた(図9)。

調香師は日頃より専門的な用語を用いて香りを記述するトレーニングを積んでいることから、大学生とは香りに対する感度や専門知識は異なると考えられるが、色を使うことで同様の傾向が得られたということは非常に興味深いと言える。また、今回用いた評価語については大学生も日常的に用いるものであった。

そこで、詳細に学生と調香師の差異を検討してみると、色にせよ言語にせよ、「平均値」ではほとんど差異が見られなかった10)。つまり、日常的に使われる表現の範疇では言語的な評価が乖離しているわけではないことが示された。また、色についてはさらに差異が少なく、色で香りの印象・イメージを表現するという手法については学生、調香師といった専門性によらずに使うことができることが示唆された。平均については差異が少ない一方で、評価のバラツキ(散布度)については、調香師のほうが有意に小さいことが示された。このことから、まず言語については一般的な評価語においては調香師は感じ方が特別というわけではなく、非専門家である大学生と同様の目線で感じられる一方で、バラツキが小さいことから、個人間の差異を小さく精密に評価できることが示された。この傾向は色においても同様であり、調香師は精度が高く評価可能であることが示された。

色と評価語の結びつき

最後に印象語に対する色の関係性をより明確にするために、ここまでの評価に使ってきた言葉自体を色で評価し、その関係性を詳細に検討した結果を示す11)。

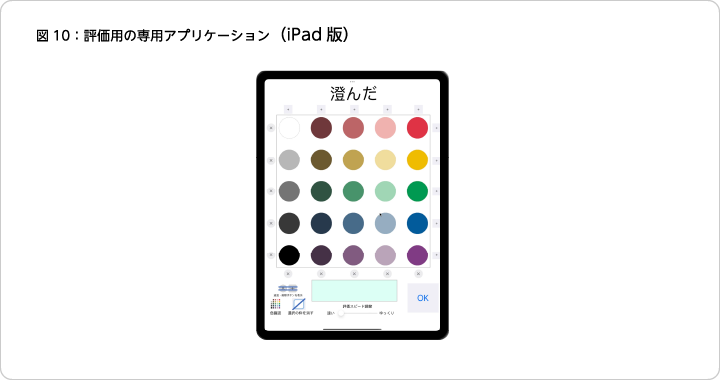

まず、評価される対象となる評価語の単語自体は上記の研究で用いてきたSD法の各形容詞である。SD法では「あたたかいーつめたい」「軽いー重い」などのように対で用いるが、今回は「あたたかい」「つめたい」のようにそれぞれ切り離して提示した。評価の方法は新たに専用のアプリケーション(図10)を作成した。使用した色は、明るさ、あざやかさを考慮して選定した。基本的な操作方法は前述したアプリと同様に、単語のイメージを色の大きさを変更して評価するというものであった。この実験についても、大学生と調香師にそれぞれ実施した。

まず各単語についてはベースがSD法であることから、それぞれ意味が対になるペアを作ることができる(例:あたたかいーつめたいなど)。そこで、ペアごとに使われた色評価値の相関を求めてみると、ほぼ全ての組み合わせで高い負の相関が得られた。つまり、例えば「あたたかい」と「つめたい」では色の使われ方が全くの真逆であることが分かった。また、学生と調香師の違いについても、平均値ではあまり差が見られない一方で調香師のバラツキのほうが小さいことが、単語に対する色の評価からも明らかになった。

色で広がる香りの印象表現

香りの印象・イメージの表現方法の一つとして、「色による表現」を紹介してきた。これまでの研究を通して、以下のことが明らかになった。

・色は明るさ、あざやかさにそって印象を表象し、そこではPCCSトーンが有用である

・色を用いて香りの印象・イメージの表現ができる可能性がある

・学生と調香師では言語、色の表現に違いはないが、調香師のほうがより精度が高く表現可能である。

色を用いた表現についてはアプリケーションを作成して行っているという点についても、意味があることだと思っている。学術研究の多くは学会発表や論文という形で発信されるため、研究に携わらない多くの人の目に触れる機会は少ないと言える。もちろん、基礎研究の多くは分かりやすい成果に直結しないことが多いが、可能な限り分かりやすい形で世の中に発信することは重要であると考える。そこで、多機能なスマートフォンやタブレットとともにインターネットが普及した現代において、アプリケーションの形に落とし込むことでより多くの人に分かりやすく伝えることができるのではないだろうか。

このような研究が少しでも香りの印象表現の一助となることを望む。

参考文献

- 1)櫻井広幸.香り表現における感覚用語-共感覚的表現について-.立正大学文学部論文叢.2000, 111, p. 61-77.

- 2)齋藤美穂.香りと色の組合せがもたらす心理的・生理的効果.AROMA RESERCH. 2005, vol. 6, no. 1, p. 82-87.

- 3)野尻健介,銭夢寧,中村充志,中村明朗,中村哲也,斉藤司.色彩を用いた香り表現の検討~Aroma Rainbow®の開発と応用~.日本色彩学会誌.2018, vol. 42, no. 3, p. 209-212.

- 4)細野尚志.トーン系列の設定[P.C.C.S. 研究報告 No.9].色彩研究.1972, vol. 19, no. 2, p. 14-19.

- 5)三浦久美子,堀部奈都香,齋藤美穂.色彩に対する調和香の検討.日本色彩学会誌.2008, vol. 32, no. 2, p. 74-84.

- 6)若田忠之,齋藤美穂.PCCSトーンを用いた色と香りにおける調和関係の検討.日本色彩学会誌.2013, vol. 37, no. 1, p. 3-14.

- 7)若田忠之.PCCSトーンにおける色の心理的な明るさとあざやかさの統合次元“Brilliantness”の提案および色の印象次元との対応関係.日本色彩学会論文誌.2023, vol. 1, no. 1, p. 1-14.

- 8)若田忠之.大学生を対象とした香りに対する色の調和傾向を説明変数とする香りの分類.日本色彩学会第51回全国大会要旨集.2020, vol. 44, no. 3, p. 131-134.

- 9)若田忠之,野尻健介.調香師を対象とした香りに対する色の調和傾向を説明変数とする香りの分類.日本味と匂学会誌第53回大会Proceeding集.2019, p. S63-S66.

- 10)若田忠之,野尻健介,工藤奈々.香りのイメージにおける言語的および色彩的な表現-大学生と調香師間の比較-.日本味と匂学会誌第55回大会プログラム・予稿集.2021, p. 85.

- 11)Wakata, T.; Nojiri, K.; Kudo, N. Expression of impression words with color. The 7th Asia Color Association Conference. 2022, p. 127-132.

- 若田 忠之 わかた ただゆき

- 2015年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。2017年博士(人間科学)。早稲田大学大学院人間科学研究科助手、グローバルエデュケーションセンター講師、データ科学センター講師を経て、2023年より湘南工科大学情報学部情報学科/工学部情報工学科講師。研究領域は心理学を主なフィールドとし、データサイエンス、プログラミング(アプリ作成)等の手法を取り入れることを行っている。研究テーマは「色」を中心に香り、音楽等の人の感性に関連する内容を専門とする。2015年日本感性工学会事例研究賞、2024年日本色彩学会研究奨励賞受賞。

見出しのみを表示する