HASEGAWA LETTER 2025 年( No.43 )/ 2025.07

カオリ to ミライ

持続可能な水産養殖用飼料の開発 ~水産養殖魚飼料の現状と課題~

現在、世界の水産養殖業、特に飼料を給餌する養殖業の生産量が飛躍的に増大している。それに伴い、養魚飼料の生産量も増加している。しかしながら、飼料の主な原料となる魚粉と魚油は、その原料となる魚の資源量を維持するためにこれ以上、生産することは難しい状況である。このような状況に鑑み、天然の魚に依存しない養魚飼料の研究・開発を行ってきた。その過程でいくつかのボトルネックがあったが、現在残されている課題は、肉食性の強いブリなどが活発に食べる無魚粉・無魚油飼料の開発である。本稿では、水産養殖魚飼料の現状と課題ならびに、新しい養殖魚用飼料の開発について説明する。

養魚飼料の現状

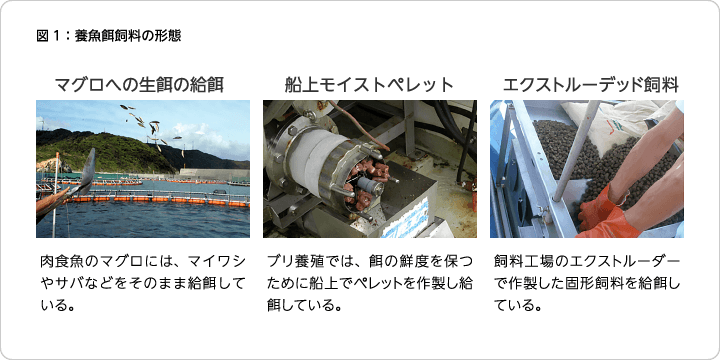

世界の養殖魚(甲殻類も含める)生産量は、年々増加し続けており30年前(1995)の約1,000万トンから2010年には2倍以上に発展し、2010年代前半に漁獲漁業の生産量を上回った。さらに、海藻等を除いた養殖生産量も、2020年代前半に漁獲漁業の生産量を上回った。中でも、魚介類に餌飼料を与える給餌養殖の生産量が著しく増加した。給餌養殖の発展を支えるのは、適切に栄養管理された餌飼料の給餌である。我が国の養殖では、主に魚食性の魚、ブリやマダイが養殖されてきた。これらの魚に与える餌としては、最初にマイワシやサバのような多獲性の魚が餌料として用いられてきた。しかしながら、栄養成分が不安定な点や養殖場が残餌などで汚染されることから、生餌とコンパウンドといわれる粘結剤を含んだ飼料で成形したモイストペレットが給餌されてきた。このモイストペレットは、大半が生餌であることから、栄養管理が難しく保存がきかないなどの観点から、エクストルーダーやペレットミルを用いた固形飼料の開発がなされた。現在では多くの養殖場で固形飼料が用いられている。(図1)

これらの固形飼料の主な原料は魚粉や魚油、また食料副産物の大豆油粕やコーングルテンミールである。魚粉・魚油には魚類に必要な必須栄養素であるアミノ酸やタウリン、EPA・DHAが豊富に含まれており、重要な飼料原料であるが、その原料魚の資源量を保護するためにはこれ以上、生産することは難しい。

養魚飼料の原料 その推移

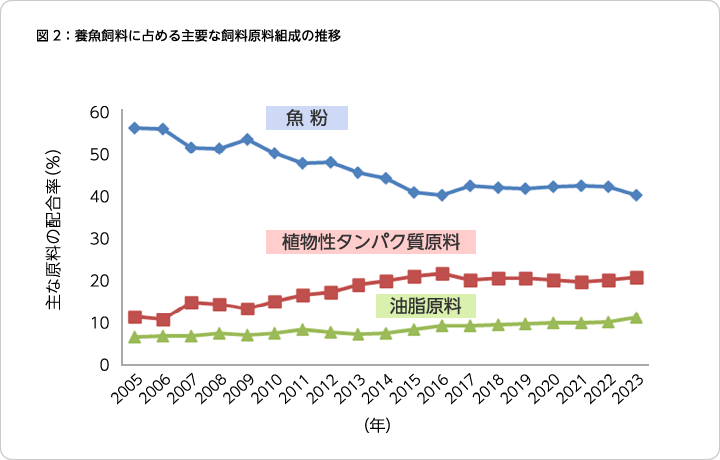

給餌養殖の発展に伴い養魚飼料の供給量は増加させなければならないが、魚粉・魚油の使用量は増加することは難しいため、養魚飼料に配合する魚粉・魚油の割合を減少させる必要がある。ノルウェーやチリでは、鮭鱒類の飼料において、魚粉・魚油に代わる飼料原料として大豆油粕や小麦グルテンミール等の植物性飼料原料の割合を増加させてきた。1)

これらの原料には魚類に必要なアミノ酸が不足するが配合組成の改善と添加物で補ってきた。一方、肉食性の強い海水魚を主に養殖する我が国では、植物性飼料原料の配合率を増加させることにより摂餌の低下やタウリン、ヒスチジンや必須脂肪酸が不足するために、大きな割合で低下させるには至ってはいない状況である。(図2)

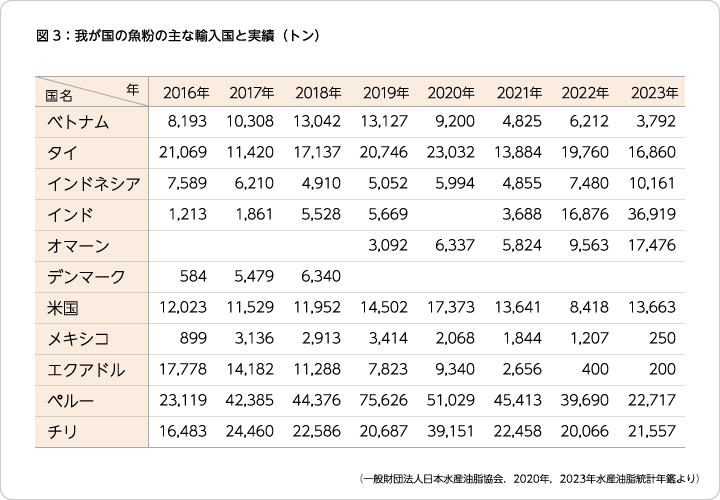

今までの養魚飼料には、特に品質の良いグレードのもの、プライムおよびスーパープライムといわれる魚粉が用いられてきた。これらはアミノ酸の一つであるヒスチジンがアミンとなったヒスタミン含量を指標とし、ヒスタミン含量の低い魚粉である。すなわち、新鮮原料魚から生産された高品質な魚粉である。我が国では、アンチョビーを主原料としたペルー原産のものが主体に利用され、この他、ジャックマッカレル(ムロアジの仲間)を原料としたチリ原産の魚粉が多く利用されてきた。しかしながら、給餌養殖の世界的な発展に伴い、魚粉の需要が増し、供給が追い付かなくなり、価格が高騰した。そのため、我が国では価格が比較的に安いインドやオマーンからの魚粉も最近では多く輸入している(図3)2, 3)。

無魚粉飼料の研究

摂餌誘因物質の利用

世界の潮流として、本来の水産養殖の目的の一つである魚で魚を作るのではなく、魚以外の飼料原料で魚を作るというコンセプトが強くなっている。このコンセプトの指標として、原料魚転換率Fish in/Fish out Ratio(FIFO Ratio)や天然魚依存度Forage Fish Dependency Ratio(FFDR)が用いられている。実際この値は、欧米等の養殖魚では年々低下しつつある。1) すなわち、魚依存の養殖が改善されてきている。

これらのことと魚粉価格の高騰による養魚飼料の価格高騰を防ぐために、魚粉や魚油を使用しない飼料の開発がなされてきた。試験的には、不足する必須アミノ酸やタウリン、EPA・DHAなどの脂肪酸を含む魚油を配合することにより、ブリ用、マダイ用の無魚粉飼料が10年前ほどに開発された。4)

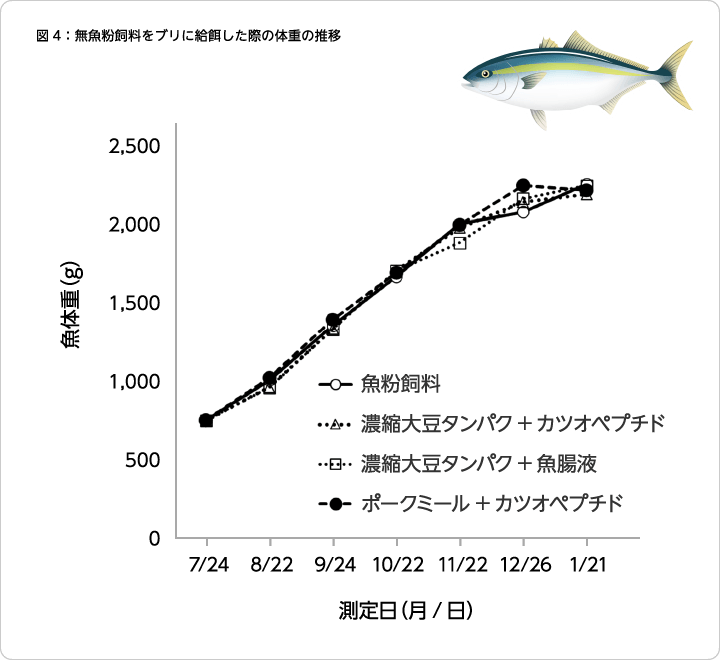

魚粉を全く配合せず、濃縮大豆タンパク質、コーングルテンミール、大豆油粕あるいはポークミール、魚油を主な飼料原料とし、不足している必須アミノ酸やタウリンを添加し、摂餌誘因物質としてカツオペプチドを添着させたEP飼料を作製し、ブリ幼魚に給餌したところ、摂餌が活発な期間は、魚粉主体と同等の成績が得られることが報告された(図4)。最近ではこれらの知見をもとにマダイ用無魚粉飼料が市販され、実際にマダイの養殖・販売が行われている。

無魚粉・無魚油飼料による

マダイ飼育

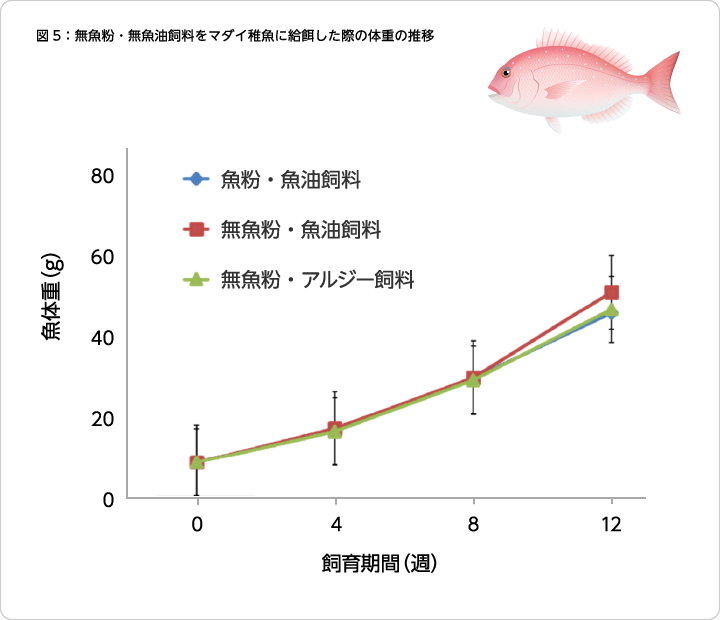

さらに、DHAを産生する微細藻類のオーランチオキトリウム(シゾキトリウムとも呼ぶ)の乾燥粉体を必須脂肪酸のDHA源として、さらに一歩進んだ無魚粉・無魚油飼料の開発も行われている。従来通りの魚粉と魚油を主な原料とした対照飼料に対し、濃縮大豆タンパク質、コーングルテンミール、大豆油粕をタンパク源とした飼料に魚油を配合した無魚粉飼料、そして魚油の代わりにオーランチオキトリウム粉末を配合した無魚粉・無魚油飼料でマダイ稚魚を飼育したところ、無魚粉・無魚油飼料で飼育したマダイの成長は魚粉・魚油飼料で飼育したものと同等であった。また、微細藻類のクロレラ、ナンノクロロプシスを配合して、植物性飼料原料の配合率を低下させても、効果のあることが報告されている(図5)。5-7)

一方、ブリにおいては、無魚粉・無魚油飼料では摂餌性が低下する問題があった。8) そこで、色々な飼料原料を配合してみたが、魚油を配合した飼料に匹敵するものはなかった。そんなおり、東京海洋大学のとある先生から、長谷川香料の紹介があった。そこで、長谷川香料の総合研究所フレーバー研究所において魚粉の匂い成分を分析し、養魚用飼料使用可能な物質で新たな摂餌誘因物質を調整した。その摂餌誘因物質を無魚粉・無魚油飼料に添着しブリに給餌したところ、魚油を配合した無魚粉飼料と同様の飼育成績を示す結果が得られた。9) 現在さらに検討を重ね、どの成分に効果があるのかをブリならびにマサバを用いて検討中である。

動植物利用によるこれからの養魚飼料開発

前述したように、これからの養魚飼料はどのくらいの天然の魚を用いないで、養殖魚が生産できるかが問題になると思われる。今までの無魚粉飼料の開発には、植物性飼料原料が魚粉代替飼料原料として用いられてきたが、利用性の高い濃縮大豆タンパク質は我が国では価格が高く、実用飼料にはあまり用いることができない。さらに、植物性飼料原料は家畜等の主な飼料原料にもなっており、競合している。そこで、家畜等と競合しない養魚飼料用の原料の探索と飼料開発が必要となる。

昆虫

現在、新しい飼料原料として種々の材料が注目されている。中でも最も注目されているのが昆虫ミールである。昆虫自体は古くから養魚飼料に用いられてきた。我が国ではカイコのサナギは古くからコイ養殖で用いられてきた。しかし近年では、養蚕の衰退とサナギミールに含まれる酸化油の影響であまり用いられなくなった。また、ミールワームやコオロギも観賞魚用の餌料として用いられてきたが、その生産量との関係でそれほど増えなかった。そこで、最近注目されているのがアメリカミズアブの幼虫ミールである。世界各地でアメリカミズアブの生産施設が作られている。アメリカミズアブは高品質のタンパク質を含み、脂質も多い。残念ながら、海水魚が必要なタウリンや、EPA・DHAは含んでいないが、良いエネルギー源となり得るラウリン酸を含んでいる。適切に配合することでかなりの部分を魚粉と魚油の代替が可能と考えられる。

微細藻類

次に注目されているのが、微細藻類である。前述したオーランチオキトリウムはDHAを、またナンノクロロプシスはEPAを多く産生する。他方、ユーグレナ、クロレラ、フィエダクチラム等はタンパク質源として用いられる可能性がある。ユーグレナの利用については、ある程度、タンパク質源として利用できることが報告されている。

水棲無脊椎動物

また、今までほとんど飼料原料として利用されてこなかった素材から、利用可能なものを探索することも必要である。例えば、水棲無脊椎動物の甲殻類であるヨコエビや多毛類のゴカイなどについても期待される。これらの動物の中にはEPA・DHAを多量に含むものがいるので、大量培養が可能となれば、大いに期待される。

世界的な水産養殖業の発展に伴い、給餌養殖の主要な原料である魚粉と魚油の生産が逼迫し、価格の高騰が続いている。この状況に鑑み、養殖対象魚の栄養要求を満たし、魚粉と魚油を使わない飼料で養殖魚を生産することが望まれている。しかしながら、魚粉・魚油代替飼料原料の多くは家畜生産に用いられる飼料原料でもあり、その消費動向を見ながら、安全・安心で持続可能な養魚飼料の開発を行う必要がある。理想的には水圏由来の飼料原料だけで養魚飼料を作りたいものである。

参考文献

- 1)Glencross, B. D.; Bachis, E.; Robb, D.; Newton, R. The evolution of sustainability metrics for the marine ingredient sector: Moving towards holistic assessments of aquaculture feed. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture. 2024, vol. 32, no. 4, p. 545-561. doi:10.1080/23308249.2024.2337426.

- 2)2020年水産油脂統計年鑑.一般財団法人日本水産油脂協会,2021, p. 28.

- 3)2023年水産油脂統計年鑑.一般財団法人日本水産油脂協会,2024, p. 28.

- 4)津﨑龍雄,吉田一範,堀田卓朗,中川雅弘,山田真之,佐藤秀一,輿石友彦,前野幸二,秋山敏男,石田典子.完全無魚粉化extruded-pellet(EP)飼料を用いたブリSeriola quinqueradiataの長期飼育試験.水産増殖.2015, vol. 63, no. 1, p. 29-38.

- 5)Seong, TK.; Matsutani, H.; Haga, Y.; Kitagima, R.; Satoh, S. First step of non-fish meal, non-fish oil diet development for red seabream, (Pagrus major), with plant protein sources and microalgae Schizochytrium sp. Aquaculture Research. 2019, vol. 50, no. 9, p. 2460-2468. doi:10.1111/are.14199.

- 6)Seong, TK.; Kitagima, R.; Haga, Y.; Satoh, S. Non-fish meal, non-fish oil diet development for red sea bream, Pagrus major, with plant protein and graded levels of Schizochytrium sp.: Effect on growth and fatty acid composition. Aquaculture Nutrition. 2020, vol. 26, no. 4, p. 1173-1185. doi:10.1111/anu.13074.

- 7)Seong, TK.; Uno, Y.; Kitagima, R.; Kabeya, N.; Haga, Y.; Satoh, S. Microalgae as main ingredient for fish feed: Non-fish meal and non-fish oil diet development for red sea bream, Pagrus major, by blending of microalgae Nannochloropsis, Chlorella and Schizochytrium. Aquaculture Research. 2021, vol. 52, no. 12, p. 6025-6036. doi:10.1111/are.15463.

- 8)Seong, TK.; Matsuyoshi, J.; Kabeya, N.; Haga, Y.; Kitagima, R.; Miyahara, J.; Koshiishi, T.; Satoh, S. Utilization of microalgae Schizochytrium sp. in non-fish meal, non-fish oil diet for yellowtail (Seriola quinqueradiata). Aquaculture Research. 2022, vol. 53, no. 5, p. 2042-2052. doi:10.1111/are.15732.

- 9)米田琢朗,佐藤秀一,竹本悟郎,芳賀穣,壁谷尚樹,網塚貴彦.微細藻類および摂餌誘因物質を用いたブリ用無魚粉無魚油飼料の開発に関する研究.令和6年度日本水産学会春季大会講演要旨集.2024, 0429.

- 佐藤 秀一 さとう しゅういち

-

1981年東京水産大学水産学部増殖学科を卒業し、同大学院修士課程に進学、1982年に大学院を中退し、東京水産大学水産学部助手となる。1987年から1988年にアメリカ合衆国ミシシッピ州立大学で博士研究員をする。その後、1990年に講師となる。また、1993年から文部科学省在外研究員として、カナダ水産海洋省ウェストバンクーバー研究所に赴任する。1994年に帰国後助教授、2002年に教授となる。2003年に東京水産大学が東京商船大学と統合したことにより、東京海洋大学海洋科学部教授となり、2021年に福井県立大学海洋生物資源学部に異動し、現在に至る。

この間、魚粉の栄養価、特にタンパク質、微量元素の利用性に関する研究、環境にやさしい養魚飼料の開発、魚粉・魚油を用いない持続可能な養魚飼料の開発に関する研究に従事してきた。

見出しのみを表示する