香りの用語解説

随時、香りに関する用語解説を追加していきます。

> 水蒸気蒸留

水蒸気蒸留

植物の香り成分をぎゅっと凝縮、

いにしえより利用されてきた簡便な方法。

天然香料の原料となる植物から香り成分である精油を抽出する方法としては、水蒸気蒸留、圧搾、溶剤抽出などの方法があります。今回は、最も多く利用される精油の抽出方法である水蒸気蒸留についてご紹介します。

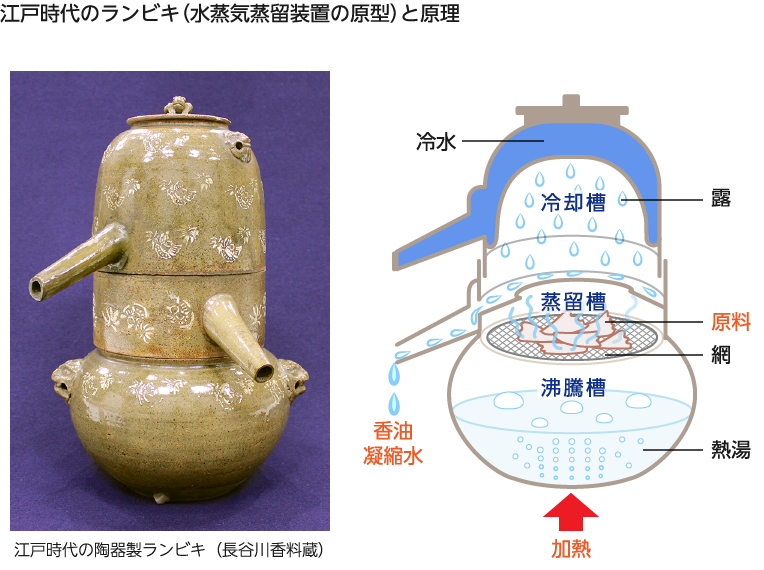

江戸時代に活躍した水蒸気蒸留装置 ランビキ

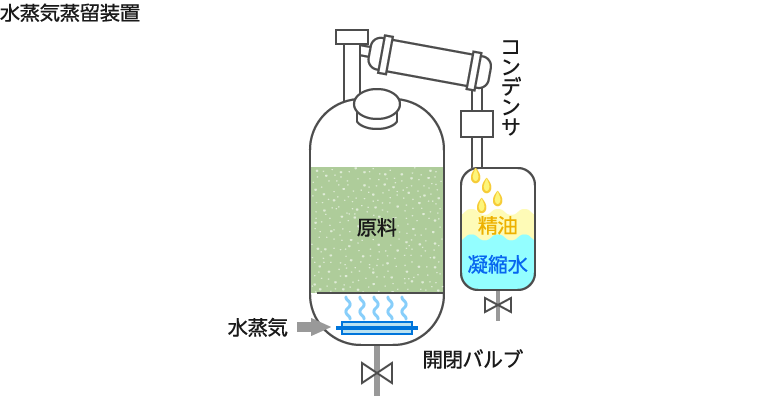

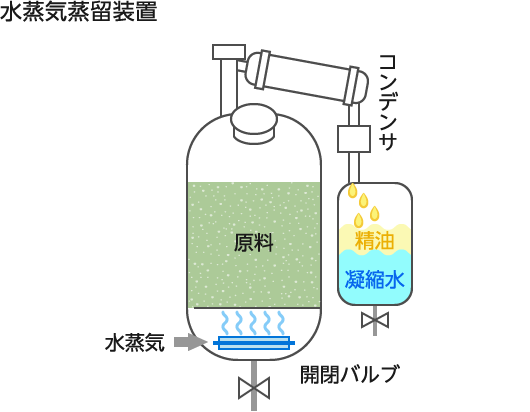

水蒸気蒸留は水を加熱して水蒸気をつくり、直接原料に当てることで、原料の中の香気成分を採取する方法です。古くから香気成分を効率よく取り出す方法として、汎用的に利用されてきました。すでに13世紀頃のアラビアにおいて現代の水蒸気蒸留装置の元となる装置が発明されています。日本には江戸時代に伝来し「ランビキ」と呼ばれました。ランビキの語源は、蒸留器を意味するポルトガル語 “alambique (アランビック)” に由来しているといわれています。

日本のランビキは陶器でつくられた水冷式の蒸留器が多く、下から沸騰槽・蒸留槽・冷却槽の3つに分かれています。沸騰槽で沸かした湯の水蒸気を蒸留槽の薬草などに接触させると、水蒸気と原料の成分が混じり、冷水の入った冷却槽の内側で結露します。その水滴が冷却槽の壁をつたって、蒸留槽下部の管から外へ排出される仕組みです。

現代の水蒸気蒸留装置

現代の水蒸気蒸留はランビキの原理と同じですが、熱に不安定な香気成分の抽出や効率よく抽出する技術で行われています。一般的に水蒸気は100 ℃ですが、それ以上の150~300 ℃といった高い沸点をもつ香気成分であっても水蒸気とともに採取することができます。この仕組みは水蒸気が香気成分を本来の沸点よりも低い温度で沸騰させる現象に基づいています。

沸騰するメカニズムについてもう少し説明しましょう。水と水に溶解しない香気成分は単独の状態ではそれぞれの蒸気圧を示すため、水は100 ℃、香気成分はそれ以上の高い沸点、例えば柑橘類の皮に多く含まれ、フレッシュなシトラス調の香気成分のlimoneneは176 ℃にならないと沸騰しません。水蒸気蒸留の場合は、水蒸気を当てて両者の蒸気圧の和が外気圧(大気圧の場合1気圧)と等しくなる温度になると香気成分も沸騰するため、単独の状態と比べて、低い圧力で蒸留することになるので、沸点は低くなります。

香気成分を含んだ蒸気をコンデンサで冷却することで、香気成分を含む凝縮液が得られます。その際得られた凝縮水の上面に香気成分を含む油があり、これを精油と呼びます。熱に不安定な香気成分が沸点ほどの高温にさらされずに、分解や変質が少ない状態で採取できることがこの方法の特徴になります。

香料分野ではこの精油が有用な天然の調合原料として広く活用されています。

© T.HASEGAWA CO., LTD. / HASEGAWA LETTER online

-hasegawa-letter.com

記事を読む

-

自然科学香話 2022.01

地球存続の鍵を握る

バイオテクノロジー

-生き物たちの生存戦略に学ぶこれからの科学技術- -

THトピックス 2022.05

長谷川香料学会発表・論文発表

(2021年4月~2022年3月)

-

カオリ to ミライ 2024.07

昆虫が教えてくれる匂いの世界

~嗅覚のしくみに倣った匂いセンシング技術~ -

[技術研究レポート] 2019.07

「スパイスの王様-コショウ」

の

香りの追求とリプレーサーの開発

~天然原料の現状と代替ニーズへの対応~ -

カオリ to ミライ 2022.09

香りとアート

~なつかしい香りが開く記憶の扉、

アートが拓く未来の社会~ -

社会の中の香り 2023.01

おいしい料理

~料理人が追い続ける幸せの香り~ -

THトピックス 2025.07

香りで

より豊かな生活を目指して

-

[技術研究レポート] 2020.08

ティアレ・タヒチの香り

~愛の象徴であるティアレ・タヒチ。

その香りの魅力に迫る~ -

自然科学香話 2023.07

赤ちゃんの匂いと体臭の不思議

~幸せなコミュニケーションをもたらす身近な香りのはなし~ -

THトピックス 2022.09

長谷川香料登録特許

(2020年4月~2022年3月)

-

カオリ to ミライ 2023.05

五感からの幸せ

~感覚を研ぎ澄ますと“みえて”くる豊かな世界~ -

THトピックス 2023.09

長谷川香料登録特許

(2022年4月~2023年3月)

-

THトピックス 2025.11

香りと多様性

~広がり続ける香りの世界~ -

THトピックス 2024.05

長谷川香料学会発表・論文発表

(2023年4月~2024年3月)

-

OUR 技術レポート 2023.11

健やかな素肌を保つ革新的スキンケア

~多価アルコール法を用いたサイズ制御リポソームの調製~ -

OUR 技術レポート 2024.01

和の香り「クロモジ」

~日本固有の植物

その清々しく気品ある香りを追求~ -

[技術研究レポート] 2020.08

乳化香料の香味発現を見える化する

~香味発現の自由なコントロールを目指して~ -

カオリ to ミライ 2025.07

持続可能な水産養殖用飼料の開発

~水産養殖魚飼料の現状と課題~ -

OUR 技術レポート 2025.05

代替タンパク源としての

昆虫利用

~サステナブルなおいしさを求めて~ -

OUR 技術レポート 2023.01

心が喜ぶ香り

ラベンダーのリラックス効果

〜嗜好性を考慮した心理的リラックス効果の可視化〜 -

THトピックス 2023.11

香りからの贈り物

“幸せ”を求めて

~香りがもたらす可能性の探求~ -

OUR 技術レポート 2025.01

多彩なユズの香り

~状態によって変わるユズ~ -

OUR 技術レポート 2024.03

発酵がもたらす香り

~微生物がつくる味噌のかぐわしい香気~ -

THトピックス 2025.01

【書籍出版のお知らせ】科学的な知識でお伝えする

「におい」と「香料」の世界

-

社会の中の香り 2024.03

植物をめぐる話

~小石川植物園から見てきたこと~ -

社会の中の香り 2022.01

サステナブルで香り豊かな

社会を目指す

〜⾹料業界のSDGs への取り組み~ -

[技術研究レポート] 2020.08

ダージリン(Darjeeling)の地を訪れて

~マスカテルフレーバーとの出会い~ -

THトピックス 2025.09

長谷川香料登録特許

(2024年4月~2025年3月)

-

社会の中の香り 2025.03

色で紡ぐ香りのイメージ

〜見えない香りを見えるように〜 -

[技術研究レポート] 2019.07

春の訪れを香りで伝える

サクラ「春めき」

~香りが開く社会への扉~ -

THトピックス 2023.09

敏感肌で悩む人に

届け“幸せ”

〜革新的なリポソーム調製用素材NANOLYS®の開発の軌跡〜 -

OUR 技術レポート 2022.07

SDGs 資源枯渇を防ぐ

新たな香料の役割

~代替肉を中心とする代替食品向け

香料素材の開発~ -

THトピックス 2025.05

長谷川香料学会発表・論文発表

(2024年4月~2025年3月)

-

THトピックス 2022.11

香りの技術による

豊かな社会づくり

~香料 未来への架け橋となるために~ -

OUR 技術レポート 2022.01

バイオ技術を用いた

セスキテルペノイド合成法

〜鉄還元酵素と鉄キレート触媒の

組み合わせによる新規合成法〜 -

OUR 技術レポート 2024.05

香りの可能性

―空間における抗菌作用

~総菌回収法の紹介~ -

自然科学香話 2025.01

嗅覚受容体とそれを用いた匂いセンサーの開発

~国際交流で発展した嗅覚研究の成果~ -

THトピックス 2022.04

【書籍出版のお知らせ】長谷川香料が伝えたい

においと香りの世界

-

THトピックス 2024.11

長谷川香料登録特許

(2023年4月~2024年3月)

-

OUR 技術レポート 2025.09

モカコーヒーの香り

~新たな特徴香成分の発見~ -

OUR 技術レポート 2023.03

クロワッサンの世界

〜食感と香りがもたらす幸福感〜 -

OUR 技術レポート 2022.09

ジャスミンの香りの

多様性と可能性

~ジャスミン3種の香気分析~ -

THトピックス 2024.03

新中国式のお茶文化と人気の秘密

〜金駿眉紅茶フレーバーの開発・

高級茶葉の香り〜 -

THトピックス 2023.05

長谷川香料学会発表・論文発表

(2022年4月~2023年3月)

-

THトピックス 2024.11

生物の無限の可能性を追究

~香りを通じた豊かな社会づくりを目指す~ -

THトピックス 2022.01

HASEGAWA LETTER online

開設にあたり